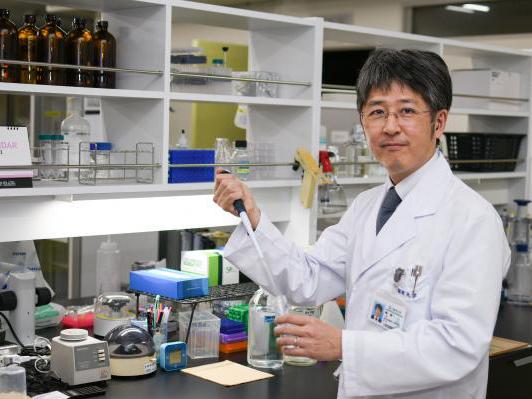

研究・産学官連携の研究TOPICS 【研究者インタビュー】医学部解剖学講座 嶋 雄一 教授

本学の研究活動は多くの研究者により支えられています。このシリーズでは、研究者を中心に、研究内容やその素顔を紹介していきます。

医学部解剖学講座 嶋 雄一 教授

所属部署について教えてください。

久留米大学医学部解剖学講座顕微解剖・生体形成部門(旧・解剖学第二講座)の第6代主任教授として2021年10月に着任しました。久留米大学医学部解剖学講座は、昭和3年に九州医学専門学校の設立と同時に開講した歴史ある教室です。解剖学は人体の構造を学ぶ学問であり、医学を学ぶ上で基盤となる学問です。解剖学の知識が医師の基盤となることは、洋の東西を問わず、いつの時代にも共通することです。私たちは医学教育の土台を担っていることを自負し解剖学教育に全力を尽くしています。

研究者の道を選ばれたきっかけを教えてください

子どもの頃、手塚治虫の「ブラックジャック」を夢中になって読みました。命の重さと、特に生命の発生というところに惹かれました。どうやって1個の細胞から人間の形になるんだろうということにとても興味が湧きました。医学部に進学し、入局先を選ぶときに当時小児外科で胎児治療というトピックスをやっていたので、発生に近いことを学べると思い入局しました。患者さんを診ることは大切な仕事でやりがいを感じていました。ですが、それ以上に「ヒトはどのようにできるのか?」という、より根本的な興味がどうしても捨てきれませんでした。それで3年臨床研修を経験した後に、「発生生物学のメッカ」ともいわれる基礎生物学研究所に当時おられた諸橋憲一郎教授の研究室の門を叩き、大学院生として加えてもらいました。時間はかかりましたけれど、基礎生物学研究所で学位(理学博士)を取得し基礎研究者として生きていくことを決意しました。

特にどのような研究をされているのですか?

これまで、精巣に存在し男性ホルモンを分泌するライディッヒ細胞について研究してきました。性ホルモンやライディッヒ細胞は古くから研究されてきましたが、実はまだ不明な点がたくさん残されています。また、これまで内分泌組織と認識されていなかった組織でも、ホルモンを合成する機能があることが最近明らかになってきましたが、その生理的な意義はまだよく分かっていません。このような疑問を解決するために、二つの研究手法を取り入れて研究を行っています。

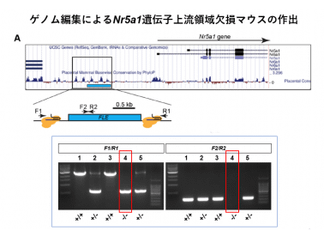

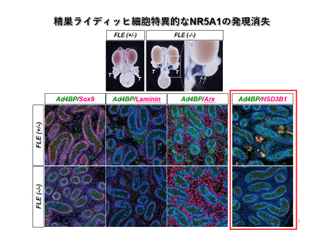

一つはゲノム編集という遺伝情報を自由自在に操作する技術で、この技術の開発者は2020年にノーベル化学賞を受賞しています。例えば、Nr5a1という遺伝子の上流領域を欠損させたマウスでは、ライディッヒ細胞でのNr5a1遺伝子の発現が消失し、ライディッヒ細胞そのものが消失する(分化が障害される)ため、男性ホルモンが産生されません(図参照)。

もう一つは単一細胞解析と呼ばれる技術です。これまでの解析は、組織全体からDNAやRNA、タンパクを抽出していましたが、この技術を用いることで、細胞一つ一つにおける遺伝子発現やエピゲノム情報を解析して比較することが可能になります。この解析により、これまで均一と思われていた細胞集団が、実は不均一な細胞から構成されることが明らかになったり、あるいはこれまで知られていなかった稀少な細胞集団を明らかにすることができるようになります。

研究が行き詰まったときはどうやって乗り越えますか?

研究では思ったような成果がでないことはたくさんあります。一番最初に基礎生物学研究所にいた時は2年くらい全然結果が出なくて、仕事に行くのがとてもストレスでした。大学院生で若かったですし、結局もう本当にこれはだめだというところまで行き、視点を変えましたが。でもそこまでやらないといけなかったとは思うのです。

きついけど考え抜くということですかね。どうしたらこの壁を突破できるのかというのをひたすら考える。

経験を積んでいくと、正面突破できない場合はこっちから行ってみようかなとか、ちょっと視点をずらしたら見えるかもとか、回り道だけど一旦保留にしてこっち側に行ってみようとか、そういうこともできるようになりました。それでも結局その壁というのは最後は自分で突破しないといけないので、どうやって越えようかということを考え尽くします。

お仕事で楽しいことはどんなことですか?

素晴らしい研究成果に遭遇すると、とてもうれしい気持ちになります。それは自分の結果に限らず、専門外のことでも、心が動くということがこの世界にはあります。

たとえば、精巣の中には精細管という管があり、その管の中で精子が作られます。これまでの研究では、その様子を固定した組織として、つまり静止画として観察するしか方法がありませんでした。ところが、ある日本人の研究者は、自分で考え出した特殊な手法を使って、生きたマウスの精細管の中で、精子が形成される様子を動画として撮影して見せたのです。それは今まで世界のだれも見たことがない映像でした。

また、やはり日本人研究者の成果として、ニホンウナギが日本から遠く離れたマリアナ諸島の近くで、新月に同期して産卵し、生まれた稚魚は約3000 kmを旅して東アジアへ戻ってくることを明らかにしました。これは、半世紀以上かけて多くの研究者が調査を重ねてたどり着いた成果です。うなぎの養殖に役立つという実利的な面もさることながら、とてもロマンのある話だと思います。

そして最近では、火星探査機キュリオシティからの映像や、初めて撮影されたブラックホールの映像も感動しました。人類はいつかは宇宙の果てへ旅するのだろうか、という想像力をかき立てられました。

久留米大学の環境はいかがですか?

久留米大はキャンパスも広く、大学らしいなと感じています。研究環境も恵まれていて、研究費の面でもそうですし、研究設備も揃っています。何より動物実験センターが清潔で環境が良くて実験がしやすいです。ゲノム編集の手法を使って、遺伝子の働きや物質の動きが見えるようなマウスを作って解析などを行っています。

研究を離れた休日などにされていることはありますか?

私は2021年10月に川崎医科大学から久留米大学へ移動しました。川崎医科大学は、岡山県倉敷市にある私立の単科医科大学です。川崎医科大学への移動直前に長男が生まれ、3年後に次男が生まれたため、倉敷は家族と過ごした思い出深い土地です。美観地区や瀬戸内海を望む鷲羽山、大山を望む蒜山高原など、豊かな自然と文化が調和しているのが印象的でした。

久留米に引っ越してからは、休日を利用して家族と一緒に佐賀の武雄温泉や大分の別府温泉、熊本にもいきました。子どもがまだ小さいので、いろいろなところに連れて行ってあげたいと思いますし、自分も妻も温泉が好きなので、これから温泉巡りも楽しみたいです。

若い方へ向けてメッセージをお願いします

まずはみなさんの心が動くことをやってみるのがいいのかなと思います。いろいろなことに触れて、感動したら、今やっている勉強とそれが直接結びいていなくても、そっちに向かってもいい。うまくいかない、結果が出ない時も意味がないわけではなく、思い返せば今の自分に役立っていることも多いと思うので、無駄なことというのはありません。きつくても面と向かって頑張ってみるということが大事だと思いますし、私たちもまた若い皆さんに正面から向き合っていかなくてはいけないと思っています。

若い頃に私自身、研究者としても鍛えてもらった体験が今の自分を支えています。いま私も若い人たちに自分の知識や経験を伝える側にもなり、学生に対して少し厳しいことを言ったりします。それは、今の若い人たちに、将来日本の医療や研究を背負ってもらいたいと期待しているからです。医師への道のりは楽なものではないですが、情熱や、強い気持ちを持って取り組んでほしいと思っています。そして、自分の経験から言いますと、やっぱり自分が一番やりたいと思うことを職業にできたらそれは一番幸せかなと思います。医師というのは大変だけどやりがいのある仕事なので、みなさんが医師として働くことに喜びを見出せるといいな、と思います。

久留米大学は地域の『次代』と『人』を創る研究拠点大学を目指しています。今後に向けた意気込みをお願いします。

素晴らしい研究は、分野に関わらず、人の心を動かす力を持っていると信じています。久留米大学から、そのような研究成果を一つでも多く発信できるように頑張りたいと思います。また、一人でも多くの若者が研究に興味を持ち、久留米大学の研究を盛り上げてくれることを期待しています。もし私たちの研究に興味があれば、いつでもご連絡をお待ちしています。

E-mail:yshima@med.kurume-u.ac.jp

略歴

1996年 九州大学医学部 卒業

1999 – 2005年 九州大学大学院 医学系研究科 成長発達医学専攻

2008年 九州大学大学院医学研究院 助教

2015年 九州大学大学院医学研究院 講師

2016年 川崎医科大学医学部 准教授

2019年 川崎医科大学医学部 教授

2021年 久留米大学医学部解剖学講座 主任教授