研究・産学官連携の研究TOPICS 【研究者インタビュー】疾患モデル研究センター 塩澤 誠司 准教授

本学の研究活動は多くの研究者により支えられています。このシリーズでは、研究者を中心に、研究内容やその素顔を紹介していきます。

疾患モデル研究センター 塩澤 誠司 准教授

所属部署について教えてください。

久留米大学医学部疾患モデル研究センター(旧:動物実験センター)は、1970年に創設された歴史ある研究施設です。2018年、本学90周年記念事業の一つとして新施設が完成し、フロアもこれまでの2倍と充実、九州でもトップクラスの研究施設となりました。また、2020年には50周年という節目を迎えました。それを機に新たに体制を整え、現在17名のスタッフが所属しています。新施設は、職場環境に配慮した空調や消臭、消毒などの最新設備が充実しており、SDGs8番目の目標である「ディーセントワーク(人間らしく働く)」にも繋がっています。

本センターでは、学内の研究や実験の他、ベンチャー企業を中心とした外部企業に貸し出しも行っています。共同研究にも取り組んでおり、産学官連携の推進にも貢献しています。特に、久留米リサーチパーク内にあるベンチャー企業とは綿密な連携を図っており、それが特色の一つにもなっています。

疾患モデル研究センターの役割について教えてください。

本センターでは、私たち人間の健康に寄与するための研究が日々行われています。人間には、遺伝子が原因の病気がたくさんあることが分かってきました。また、最近ではゲノム編集(DNAの配列を操作すること)が比較的簡単にできるようになりました。どうやってその病気が発生するのか、どうやって予防や治療ができるのかを解明するために、遺伝子操作された動物を使って疾患モデル(病気のモデル)を作成し、その病気を克服するための治療や薬に関する研究が行われています。培養細胞など動物を使わない研究もありますが、それだけでは人間に投与することはできません。動物の中で安全であるか、効果があるかを確認して、それから人間で臨床研究を行うという流れになっています。

ここでは、一般的な科学実験とは違って生命ある実験動物を用いています。そうした動物たちの福祉に配慮した、良い飼育環境を提供できるように心がけています。また、2020年には、国の指針への適合状況をチェックする日本実験動物学会の外部検証を受けました。動物の適正な取扱いに関する教育や啓蒙活動を行いながら、動物も、利用する人も、働く人も快適に過ごすことができ、医学や生命科学の発展に寄与できる施設を目指しています。

この道に進むことになったきっかけ、これまでの歩みを教えてください。

私は獣医です。小さい頃から動物が好きで、小学生の頃に柴犬を飼っていました。その柴犬が病死した際、悲しみと同時に、何もしてあげられなかった無力感がとても強くあって、それが獣医になる大きな原動力になったと思います。獣医の大学で、獣医にはいろいろな活躍の場があることを知り、生命科学の研究に興味を持ち大学院に進みました。大学院では、東京大学医科学研究所ヒト疾患モデル研究センターで遺伝子改変したマウスを作ったり、それを解析したりする研究をして学位をとりました。その後、慶應義塾大学医学部の岡野栄之教授の研究室に入り、小型のサルやiPS細胞を使って疾患モデルを作る研究を行いました。そういう経験から、基礎の研究から病気の治療に橋渡しするような疾患モデルを作ることの重要性を感じたことが、この道に進むきっかけだったと思います。

どのような研究をされていますか?

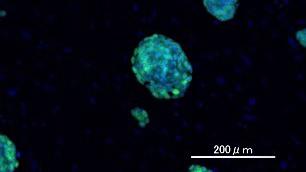

研究のテーマは「多能性幹細胞」です。これはES細胞やiPS細胞に代表される「いろいろな細胞に変化する能力を持った細胞」のことで、人間の病気を治療したり薬を作ったりするのに役立てられています。この「多能性幹細胞」はいろいろな細胞に変化する能力を持ったすごい細胞であるにも関わらず、実は、今は何もできません。例えば、神経細胞であれば脳に信号を送る、血液の細胞であれば栄養や酸素を臓器に運ぶなどの働きをしていますが、多能性幹細胞は人間でいう赤ちゃんのようなもので、将来有望な可能性を持っているのに今は何もできないのと同じです。どうやってその状態をずっと維持することができているのか、そこに興味を持って研究を続けてきました。その経験を生かして、イヌなどの本来iPS細胞ができにくい動物のiPS細胞を作る技術を完成させ、現在は、ベンチャー企業と共に動物用再生医療等製品の実用化に向けて研究開発を進めています。

その根底には、動物実験を含む研究の成果を人間だけが独占するのではなく、動物にもきちんと還元しようという思いがあります。福岡県では、2021年1月に「福岡県ワンヘルス推進基本条例」が公布、施行されました。これは、「人の健康」と「動物(家畜、愛玩動物、野生動物の別を問わず全ての動物)の健康」、そして「環境の健康(健全性)」は、強く影響し合う一つのもの「ワンヘルス(One Health)」であり、これらの健全な状態を一体的に守らなければならないとする理念です。このワンヘルスにとても共感するところがあり、私たちが使う最新技術を動物の健康にも役立てていく、今はそういうことも強く意識して研究を行っています。

研究活動の醍醐味は?

研究をする時には仮説を立てて行いますが、実は大発見は、仮説を立てる時には思いもしなかった結果が得られる時にこそあります。仮説とは違うので、ある意味失敗とも言えるのですが、でもそこに一番の面白みがあると感じています。人間が考えられることには限りがあるので、それを裏切ってくるからこそ面白い、楽しいという感じです。だから、自分が正しいと考えるよりは、生命から教えてもらうという謙虚な姿勢と、違った時にどうして違うのだろうと考えられる柔軟な姿勢が大事だと思います。

研究者を目指す方へメッセージをお願いします。

研究者の礎となるのは、やはりなんと言っても探究心です。日頃から色々なことに興味を持ち、立ち止まって深く考え、冷静に探求する心を養って頂ければと思います。それに加えて、最近は研究者にもコミュニケーション能力や「人間力」が大切になっていると感じています。

今は研究をするための研究費の獲得や管理を自分でしなければなりませんし、そのためにはトレンドを分析する市場調査のような考え方も必要になっています。研究自体も、効果的な共同研究を組んでチームで行うのが当たり前になってきていて、そのためには学会などで広報活動をしたり、他の研究グループに「営業」をしたりして自分の技術や研究を売り込む必要があります。まるで一人で会社をやっているようです。

こうなってくると信頼できる仲間の存在がとても重要で、チームワークが大切になります。昔はコミュニケーションがうまく取れなくても研究に没頭して論文を書いていれば良い、という雰囲気もありましたが、いまや研究者の仕事はとても多様化してきていますから、コミュニケーション能力やその元になる人間的な魅力を鍛えることも重要だと思います。

研究を離れた休日などにされていることはありますか?

2020年に久留米大学に来ましたが、東京で生まれ育った私には、九州がとても新鮮で、休日は九州暮らしを心から楽しんでいます。食材、特に魚の種類が豊富で、食べ物も美味しいですし、甘めの醤油も柔らかいうどんも大好きです。ラーメンの印象が強かっただけに、うどんの美味しさに驚きました。うどん屋めぐりも楽しみの一つですね。アウトドアも好きなのですが、九州は自然も豊かで、最近は周りの方に教えてもらいながら海釣りを始めました。久留米市は、医療も教育もレベルが高く、良い環境で本当に素敵な所だと思います。

他には、今年の夏にはミニトマトの苗を買って、小学生の娘と一緒にベランダで栽培をしました。実はこのミニトマト、普通のミニトマトではありません。先ほどお話ししたゲノム編集技術を使って、健康に良いとされる成分を多く含むようになった特別なミニトマトなのです。気候が良いせいか、すくすく育って美味しいミニトマトになりました。大学でゲノム編集技術を使う同僚の先生方にもお裾分けしたところ、みんな面白がってくださいました。

実は昨年も、ゲノム編集でよく成長するようになったフグをクラウドファンディングの返礼品でもらって食べました。こうしたゲノム編集食品も、すぐに当たり前のこととして食卓に並ぶようになるかもしれません。このように最新の科学が社会を変えていく様子を体験するのは、とても楽しいです。

久留米大学は地域の『次代』と『人』を創る研究拠点大学を目指しています。今後に向けた意気込みをお願いします。

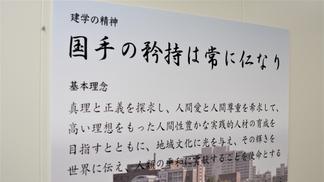

“地域の『次代』と『人』を創る”というのは、まさに本学の「建学の精神」や「基本理念」に合致すると思います。「建学の精神」が言わんとしているところは、「国の病気を治すくらいのスケールの大きな人物になりなさい、スケールの大きな人物はみんなに優しくしなさい」ということだろうと解釈していて、それは素晴らしいことだと思っています。

実は疾患モデル研究センターーのメンバーには、本学の中で「建学の精神」が一番浸透している組織を目指すと宣言しています。そのために、センター事務室前にいつでもみんなが目に触れられるようにパネルを掲示して、毎年4月には「建学の精神」について話しをするという取り組みを行っています。

また、本センターは学内の研究が一堂に集まる場所なので、研究拠点大学の一翼を担う組織であると自負しています。最近では、研究支援として、ゲノム編集を使って遺伝子を操作したマウスを作るという技術を学内に提供しています。まだ始まったばかりですが、こうした技術支援で本学の研究力強化に貢献できると考えています。

それからもう一つ、ここに研究に来られる方の「心の拠り所」でありたいという思いがあります。研究はうまくいかない時が多いですが、そんな時も、ここに来れば何か勇気付けられる、自分が支援されていると感じてもらえるような場所にしたいと思っています。これからも疾患モデル研究センターは、「建学の精神」を体現しながら、研究者を技術面と精神面から支援し、本学の研究力強化に貢献していきます。

略歴

2002年 日本大学生物資源科学部獣医学科 卒業

2006年 東京大学大学院医学系研究科病因・病理学専攻 修了

2007年 慶應義塾大学医学部 特任助教

2015年 慶應義塾大学医学部 特任講師

2019年 慶應義塾大学医学部 特任准教授(兼任)

2020年 久留米大学医学部疾患モデル研究センター 准教授