研究・産学官連携の研究TOPICS 【研究者インタビュー】医学部看護学科/大学院医学研究科助産学分野 田中佳代 教授

本学の研究活動は多くの研究者により支えられています。このシリーズでは、研究者を中心に、研究内容やその素顔を紹介していきます。

医学部 看護学科/大学院医学研究科助産学分野 田中佳代 教授

所属部署について教えてください

久留米大学大学院医学研究科看護学専攻助産分野は、久留米大学の教育理念ならびに医学研究科の教育目的に基づき、女性と家族、周産期の母子の健康問題に対する助産領域の社会的ニーズに応えるための高度な実践能力と研究能力、自律した専門職者として助産ケアの改革や質の向上に貢献できる人材を育成することを目的としています。

助産学分野では助産実践能力習得に向けて、県南地域において合併症を有する重症妊産婦やハイリスク新生児等の医療の中核を担う久留米大学総合周産期母子医療センターを実習場所とさせていただいており、また地域に根ざした産科診療を行っているクリニックの先生方や、開業助産院の助産師の先生方にご支援を受け、実習させていただくことで、ローリスクからハイリスクにわたって母子の妊娠、分娩・産褥期の助産ケアの習得を目指した教育を行っています。

他にも生殖科学、周産期の高度医療技術、メンタルヘルス、育児支援、ウィメンズヘルス、国際助産など、その分野の専門家の先生方の講義・演習や、地域の中学校での思春期教育の企画・実践等をとおして、より高度で様々な役割を担うことができる高い資質を備えた助産師の育成に努めています。

さらに、研究に関わる系統的な講義や、久留米大学バイオ統計センターの支援を受け、修士論文として一連の助産学に関わる研究を実践し、常に問題意識を持ち、助産学の発展に貢献できる助産師の育成を目指しています。

(大学院医学研究科助産学分野HP:https://kurume-josan-daigakuin.jp/index.html)

所属部署の歴史をお聞かせください

私の所属している医学部看護学科/大学院医学研究科助産学分野の久留米大学における歴史を紐解きますと、1928年に久留米大学の前身である九州医学専門学校の附属病院看護婦養成所及び産婆研究科として設置され、看護師と助産師の教育が行われていました。

第2次世界大戦終結後、それまでの看護師、保健師、助産師の3つの看護職の養成課程を統合して、1947年に久留米医科大学付属病院厚生女学部として、各養成課程の目的のもとに1951年まで教育が行われていました(久留米大学80年史より)。

本学における助産師教育は、その後途絶えていましたが、2016年4月に、在校生や大学病院看護・助産スタッフの皆さまの要望と、我が国の助産師の大学院教育化の流れを受けて、久留米大学大学院医学研究科看護学専攻助産分野として開設されました。

どのようなことを行っているのですか

私は、看護学科のなかでは母性看護学という看護の領域を担当しています。母性看護学は周産期に関わることだけでなく、ひとの生涯を通じた性と生殖に関わる健康を支援する看護です。

昔から看護学の中で「母性看護学」と表現されていますが、まず「母性」とは、女性の中にある生物学的性や「産むことを中核にして捉えた性」の捉え方としてみた表現であり、「産むこと」は個々の女性の考え方や生き方の選択に任されるべきです。

そのためにもリプロダクティブヘルス/ライツ(性と生殖に関する健康/権利)が保障される必要があります。 つまり、母性看護学は妊娠・出産のみならず、全ての人のなかにある「性」についても考えていく看護分野です。「性」は、性的快楽や生殖性だけでなく、人との関係性や他者とのつながりも含みます。「性」は自分の人格の一部であり、自分自身のものです。

看護を学ぶ学生の皆さんには、看護職者としてそのことを十分認識してあらゆる人々へのケアを行っていただきたいと思います。

母性看護学で、私は主に「女性生涯看護概論」を担当しており、新聞記事や海外の現状などから現代社会における性と生殖に関わる問題状況を紐解き、学生たちが自分達の身の回りでも起こっていることだと認識し、その問題についてどのように自分たちは考えていくのか、どのようにすれば解決に導いていけるのか、ディスカッションできる講義を目指して取り組んでいます。

大学院助産学分野では、2022年度より保健師助産師看護師学校養成所指定規則の一部改正を受け、助産学分野基礎科目31単位に大学院での30単位を併せた61単位を、修士の学生は2年間で修得します。6名の教員で講義・演習、実習、修士論文指導を分担し、助産師の育成を行っています。助産師国家試験受験資格を得るためには、1人の学生につき分娩介助例数10例程度が求められますので、実習中は24時間体制で分娩呼び出しのためのオンコールに備えています。そのために実習病院・スタッフの皆さまと連携を図り、柔軟な実習体制を整えています。

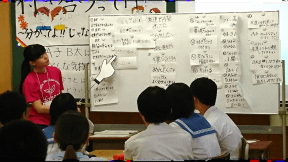

また、1998年に始まった看護学科のサークル「レピーフ(LEPEEF):LEt's begin PEer Education concerning sexuality From now on(さあ、今から一緒に性について考えよう)の頭文字より」の活動を支援しています。この活動は、レピーフメンバーが同世代の若者にSTD(性感染症)や性についての正しい知識・生命の大切さについて伝え、若者が性の問題や大切さを考えるきっかけをつくり、性に対し自らの考えを自己決定できるようピア(仲間)の立場から一緒に考えていく活動です。

レピーフの長年にわたる活動は地域の中学・高校にも知られており、毎年継続して依頼をいただき、学生が主体になって行う性に関する健康教育を実施しています。さらに、新聞やテレビなどのメディアへの性教育に関する広報・啓もう活動も学生と共に実施しています。(レピーフ活動HP:http://nurse2.kurume-u.ac.jp/bosei/social.htm)

この道に進むことになったきっかけ、これまでの歩みを教えてください

もともと私は文系の人間で高校時代も医療系の進路は全く考えていなかったので、文系コースに在学していました。教育に興味があり、最終的に養護教諭を目指そうと看護の道に入りましたので、看護職者のなかでも少し異質な存在のように思います。久留米大学で看護学、その後に助産学を学び、久留米大学病院婦人科病棟2年間、産科病棟に6年間勤務し、1996年から久留米大学医学部看護学科に異動し今に至ります。生粋の久留米大学人となりました。

私の現在のテーマである糖尿病を持つ女性の性と妊娠・出産に関わる研究をはじめたきっかけは、勤務していた産科病棟で、当時の濱田悌二教授を中心に主に妊娠糖尿病についての研究・診療が日本でもトップクラスで行われており、糖尿病を持つ女性の妊娠・出産に携わる機会があったことです。

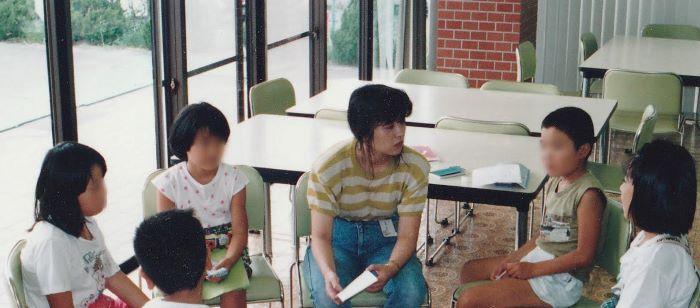

さらに、ご縁があって1型糖尿病を持つ子ども達の教育サマーキャンプにボランティアスタッフとして8年間携わらせていただきました。私は内分泌病棟での経験がなく、あまりお役に立てなかったと思うのですが、そんな子ども達からかえって私の方が多くのことを教わり、支えられたように思います。

その当時の子ども達が成長し、恋愛や結婚、妊娠・出産を経験する年頃となり、「田中さん、私たちは子どもが産めるの?」と相談されるようになり、“全国の1型糖尿病を持つ女性は困っていることや不安なことはないだろうか?”と、思ったことが研究に取り組む直接的な動機となりました。

糖尿病を持つ女性は、妊娠初期の胎児器官形成期の母体高血糖が胎児の先天異常を生ずる可能性があるため、血糖をコントロールした上での計画妊娠が求められます。

さらに妊娠中は胎盤から分泌されるヒト胎盤性ラクトゲン(hPL)等が、インスリン抵抗性をもつため、妊娠中の血糖コントロールはより難しくなります。このような状況にある1型糖尿病を持つ女性が、具体的にどのようなことで悩んでいるか、グループインタビューを行い、そこで得られた内容を盛り込んだ調査用紙を患者会・家族会等の協力を得て全国の1型糖尿病を持つ女性に調査を行いました。その調査において文部科学省科学研究費の助成を頂いたことが研究の推進力にもなりました。

さらに、その結果を基に研究を進め、支援ネットワークシステムの構築、支援マニュアルの作成、全国各地で「糖尿病を持つ女性・家族と看護職者のためのセミナー」の開催を行っています。共に活動してくださる全国の糖尿病看護認定看護師、助産師の皆さん、1型糖尿病を持つ女性と共に「糖尿病を持つ女性のライフサポート研究会」を設立、ホームページを作成し、そこに支援マニュアル作成の過程等で集積した情報・知識を提供しています。

(糖尿病と女性のライフサポートネットワーク:https://dm-net.co.jp/dlsnw/ )

研究活動の醍醐味は?

研究活動における取組みをとおして、1型糖尿病女性やご家族より「子どもをもつ勇気をもらった」「元気な子どもを持つことができた」とお声を掛けてくださることもあり、地道な取り組みですが、少しでもお役に立つことができたと実感できる時に研究活動の醍醐味を感じます。

また私が所属している日本糖尿病・妊娠学会は、内科医、産婦人科医、小児科医、コメディカルによる学会で、いろいろな立場から意見交換ができます。2005年には学会賞を受賞しました。現在は理事、評議員、編集委員を兼任しており、糖尿病と妊娠に関わる専門家の方々と意見交換をする機会をいただき、看護・助産の立場からの意見を発信できるよう努めています。

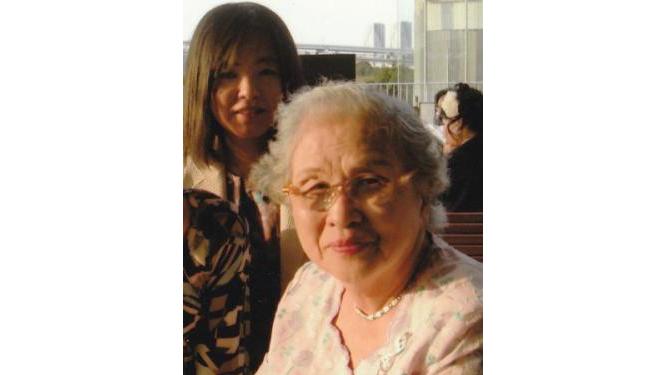

さらに我が国の糖尿病女性の妊娠の先駆者でもあり、日本糖尿病・妊娠学会を立ち上げた名誉理事長の東京女子医科大学名誉教授大森安恵先生に、いつもお声を掛けていただき、激励していただくことは何よりの喜びです。

医療者だけでなく、全国の糖尿病患者会組織の認定特定非活動営利法人日本IDDMネットワークの皆さまにご支援いただいたり、各地で開催したセミナーで糖尿病女性の皆さまと出会い、沢山のことを教えていただいています。

このように研究活動をとおして人との繋がりを感じられることが、私にとっては何よりの研究の醍醐味を感じられる時のように思います。

気分転換や休日にはどんなことをされていますか?

毎朝、健康・気分転換のために1時間程度のスロージョギングを行っています。夜が明けて陽が昇るきれいな空や、草木・樹木の緑や花々などを見ながら癒されています。

休日は、最近は視力と集中力の低下でなかなか読書が進まないので、ネットで映画やドラマを鑑賞したり、娘が韓国の某アイドルグループのファンなので、一緒になってネット動画等を見ています。ふつーのおばちゃんをしています(笑)。

研究者を目指す方へメッセージをお願いします

「研究をしなければならない・・・」と考えると、憂鬱になったり、面倒に捉えてしまう方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、特に臨床や地域の現場で患者さん方に接しておられる方々には、「もっと患者さんが楽になる方法があるのではないか」「このようなことが改善されると、もっと患者さんのQOLが改善されるのではないか」等、実際の現場で思いを致すことがあるのではないでしょうか。それこそ研究に取り組むべき事柄だと思います。

それを研究として取り組むことで、看護であれば、その研究結果を基に根拠を持ってケアをすることができ、より良い看護ケアの開発に繋がっていきます。研究結果を患者さんのケアに還元することができる、つまり世のため、人のために自分が取り組んだことを生かすことができることは、自分自身を支えるものにもなり、自分のアイデンティティにもなりうると考えています。

是非、チャレンジしてほしいと思います。

久留米大学は地域の『次代』と『人』を創る研究拠点大学を目指しています。今後に向けた意気込みをお願いします。

久留米大学は長きにわたって看護教育に取り組んできました。4年制看護大学としても歴史を持ち、多くの卒業生を輩出しており、修士課程、博士課程や認定看護師センター等の卒業後のリカレント教育も充実しています。

是非、このような本学のコースにチャレンジいただくことで、更なる看護力の向上だけでなく、皆さまのお力を久留米大学に、地域に、還元いただくことで、今後の看護の発展を、久留米から発信していければと考えています。

また、現在久留米市男女平等推進センターと共に、久留米市の性教育推進のための取り組み、DV・性暴力被害者支援の拡充の取り組みを行っていくことを検討しています。本学看護学科で24年にわたって活動してきた学生サークル「レピーフ」や大学院助産学分野の取り組みとしても、この久留米市の活動に共に携わっていければと考えています。併せて多くの皆さま方にご支援をお願いできればと思います。

さらに、私自身も、今後も糖尿病を持つ女性の生涯を通じたウィメンズヘルスケアの構築に向けて、調査研究や、実践的な取り組みを行っていきたいと考えています。

略歴

1986年 久留米大学医学部附属看護学校 卒業

1987年 福岡県立看護学校 助産師科 卒業

1988年 久留米大学病院勤務 (看護師・助産師)

1996年 久留米大学医学部看護学科 助手として着任(その後、講師、准教授)

2001年 放送大学 生活と福祉専攻 卒業

2005年 久留米大学大学院医学研究科修了(医科学修士)

2016年 久留米大学大学院医学研究科助産学分野 兼務 現在に至る

2017年 医学博士取得

2017年 久留米大学医学部看護学科 教授 現在に至る