研究・産学官連携の研究TOPICS 【研究者インタビュー】神経精神医学講座 小曽根 基裕教授

本学の研究活動は多くの研究者により支えられています。このシリーズでは、研究者を中心に、研究内容やその素顔を紹介していきます。

神経精神医学講座 小曽根 基裕 教授

所属部署について教えてください。

神経精神医学講座は久留米大学創設当初の1929年11月に王丸勇先生が初代教授に就任し、開設され90年以上の歴史があります。九州をはじめ全国に本学精神神経科の同門病院が多く、その数は全国の精神病床数の約8%を占めるほどです。

講座には、睡眠研究、精神生理、心理社会的治療、精神薬理、てんかんの5つの研究グループがあります。臨床では、精神科の専門外来はもちろんのこと、睡眠医療クリニック、けいれんクリニック、もの忘れ外来、こどもの心のクリニックなどを開設しています。また病棟では、急性期治療病棟として、措置入院や精神科身体合併症治療目的の入院などを受け入れております。また他科病棟を「御用聞き」形式により定期的に訪問するコンサルテーション・リエゾンサービスや緩和ケアをしたり、あるいは臓器移植に際しての心のケアをしたりと他科との連携も積極的に行っています。その他にも、患者さんが治療するだけではなくリハビリをしながら生活できるデイケアセンターやカウンセリングセンター、高次脳疾患研究所、健康保健センターなどでも活発に活動しています。

昨今、コロナを含めた自然災害、経済状況の悪化、水面下で生じている家庭内や犯罪などによるストレス障害(適応障害、PTSDなど)やうつ病、高齢化による認知症の増加、睡眠障害、ひきこもり、不登校など、市民の精神衛生の悪化につながる社会問題が山積しています。精神医学・医療に対するニーズが高まっているにも関わらず、精神科専門医が不足しているのが現状です。その中で、さまざまな研究分野を精力的に行う経験豊かな精神科医が所属する本学は、久留米の地域医療をベースに広い医療圏をカバーし、幅広い年齢や疾患を対象に急性期治療から慢性期の就労支援までカバーできる多機能的・総合的精神科診療および教育施設です。

この道に進むことになったきっかけ、これまでの歩みを教えてください。

2019年4月に、母校の東京慈恵会医科大学から久留米大学に移籍しました。久留米大学と慈恵医大はどちらも睡眠研究の歴史が長く、私学という共通点もあり、昔から交流を深めていました。同じ神経精神医学が専門の内村直尚学長とのご縁もあり、久留米大学に招かれました。

もともとは認知症を専門にしたいと考え、また慈恵医大の森田療法(精神療法)にも興味があり、同大の精神医学講座に入局しました。指導医からの勧めもあって睡眠の道に進みましたが、当初はなぜ精神科医が睡眠の研究をやるのだろう、睡眠研究や時差研究が精神科とどういう関係があるのだろうと疑問に思っていました。しかし、その後の睡眠学の発展により、不眠症のみならず、うつ病や統合失調症、神経発達症など睡眠障害を伴う精神疾患が多く、その治療が原疾患の経過に大きな影響があることが明らかにされ、さらにこの領域の研究の奥深さを感じました。

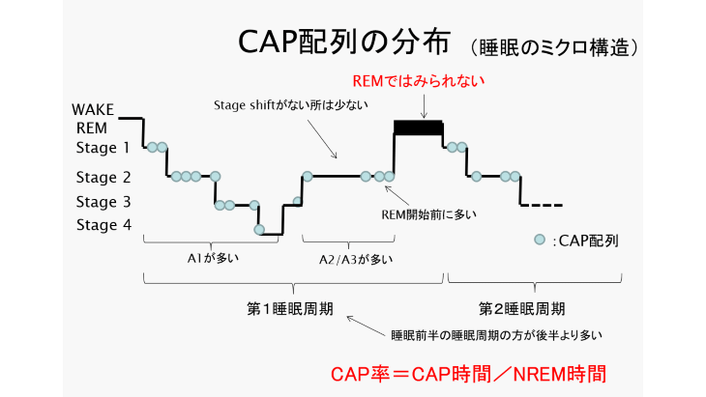

研究のテーマは「不眠症に対する認知行動療法」、「CAP(Cyclic Alternating Pattern)法による睡眠脳波解析」、「神経発達症にみられる睡眠障害の病態解明」です。日本では不眠治療の90%以上に薬物療法が行われています。薬に頼らず、現在生じている睡眠に関する問題を具体的に評価し、不眠に対する考え方や行動を変えていくことで、改善を目指すのが認知行動療法です。西日本では認知行動療法を進めている病院がほとんどなく、本学を拠点に広めていきたいと考えています。CAP法とはイタリアのパルマ大学で考案された新しい脳波解析法です。睡眠脳波の解析法は1960年からRechtschaffen and Kales法(※)を用いた解析がなされていますが、これまで従来法では異常が予想されてもとらえきれない変化がくり返し指摘されていました。そこでCAP法で解析すると、検出できなかった睡眠の異常や薬物による影響などより詳細な変化をとらえることができます。この解析法を用いて、最近では神経発達症に伴う睡眠障害や過眠症などの病態解明や治療効果について解析を進めています。

※Rechtschaffen and Kales法:一晩の睡眠時間を30秒~1分毎に区切り、睡眠中に計測した脳波、眼球運動、あご筋電(咀嚼する筋肉を動かすときの電圧)をもとに、それぞれの時間を覚醒、レム睡眠、ノンレム睡眠1、2、3、4の6段階の睡眠段階に分類する睡眠脳波の解析法。

研究活動の醍醐味は?

睡眠は、あらゆる疾患に関連しています。睡眠をとおして、糖尿病や高血圧などの体の病気、痛み、精神疾患、神経発達症、てんかんなど、いろいろな疾患に関わることができます。また、働き方改革を含む健康管理や、若者や子どもの成長や教育に関わる眠育にも関係しています。いろいろな分野や領域に関わりをもてることが、睡眠研究の最大の魅力であり、とても重要で面白いと感じるところです。食事と同じで、睡眠が不要な人はいません。日本では睡眠が軽視される傾向がありますが、必要な睡眠をとらないと本来ご自身が持つ最大限のパフォーマンスは発揮できません。本来持っているパフォーマンスを十分に発揮するには、自分に必要な正しい睡眠時間を知ることが大切です。それを知るためには、日誌をつけるといいですね。何時間寝たか、またその翌日の調子はどうだったかについて〇や×などで数週間記録すると、自分にとって最も日中の調子がよい睡眠時間が見えてきます。その睡眠時間をどうやってキープするか、そこが重要です。また、年を重ねると睡眠時間が減るのは自然の流れです。無理に長時間の睡眠をとろうとするよりも、趣味や軽い運動などを楽しんで、起きている時間を有意義に過ごすことを意識するとよいと思います。

研究を離れた休日などにされていることはありますか?

休日はドライブがてら、サウナや温泉でリフレッシュします。九州は自然が豊かなところですから、温泉に入って雄大な景色を眺めると、解放感があってとてもリラックスできます。満天の星空を見ながら入る温泉は格別です。また、九州は食も豊かですね。特に魚の種類が豊富で、安くて美味しいものがたくさん食べられますので、自前の包丁でさばいて食べることもあります。九州の自然と食を満喫しています。

研究者を目指す方へメッセージをお願いします。

精神神経医学講座の主任教授として、特に力を入れているのが人材育成です。特に入局1~2年の研修期間は病棟指導医と連携しながら、若手医師を丁寧に教育しています。臨床の基礎を学び始めるこの時期から、症例報告でもよいので学会発表にチャレンジしてみるとよいです。一例報告であっても新しい知見を見いだし世に知らしめる体験となるため、未知の領域を明らかにし、自分の見立てを公に述べる醍醐味が感じられると思います。若いみなさんには医師として生き方に多様性があります。臨床のみならず教育、研究、また行政など様々な分野で活躍できる役割が医師には用意されています。将来像を固定してしまわず、多くの分野に触れ、限界設定せずに挑戦する楽しみを味わってみてください。

久留米大学は地域の『次代』と『人』を創る研究拠点大学を目指しています。今後に向けた意気込みをお願いします。

当講座の地域とのかかわりの一つに、「久留米方式」と呼ばれる地域の医療機関と連携した取り組みがあります。これは、医師会の中に精神科部会を立ち上げ、地域の一般科の先生といろいろな面で連携をとりながら、かかりつけ医と精神科医が連携することで精神的に悩みを抱えた方を早期に精神科に紹介することができるような仕組みで、実際に自殺者を年々減らすことにもつながっていています。今後も地域に根差した大学として、精神科医の社会への関わりについて意識し、講座として研究・診療の両面からさまざまな支援をしてゆけたらと思っています。

個人的には、精神疾患予防の観点から、今後はAIを用いた精神医療ができないかと考えており、人間と会話ができるロボットやアプリケーションを発展させて、精神療法に活用できないかと模索中です。孤独で寂しい思いをしている人や、神経疾患になりかかっている方々に対して、AIが相手になって会話をし、ストレスを緩和させることができれば精神疾患の大きな予防につながると思います。孤独感の解消は現代社会が抱える課題の一つであり、このような問題の解決になるような研究も進めていきたいと考えています。

略歴

1989年 東京慈恵会医科大学卒業

1996年 精神保健指定医

2001年 医学博士学位授与

2003年 東京慈恵会医科大学精神医学講座 講師

2012年 Stanford University客員准教授

2014年 東京慈恵会医科大学精神医学講座 准教授

2019年 久留米大学医学部神経精神医学講座 准教授

2020年 久留米大学医学部神経精神医学講座 主任教授