研究・産学官連携の研究TOPICS 【研究者インタビュー】医学部看護学科 嵯峨 堅 教授

本学の研究活動は多くの研究者により支えられています。このシリーズでは、研究者を中心に、研究内容やその素顔を紹介していきます。

医学部看護学科 嵯峨 堅 教授 (解剖学)

所属部署について教えてください

医学部看護学科解剖学領域の所属となります。看護学科には、複数の教員で構成されている領域と1人だけで構成されている領域があります。私は、一昨年まで、医学科の解剖学講座肉眼・臨床解剖部門に所属していましたが、2020年に看護学科教授を拝命しまして、1名での解剖学領域に所属しています。

看護学科に来て1年半ですが、医学科解剖学講座に所属時から看護学科の「からだの構造と機能」の講義と実習(いわゆる解剖学の講義と実習)を長年担当し、現在も解剖学を中心とした研究と教育を行っています。解剖学は、医療系全般の基礎となる学問の一つであり、ご献体を取り扱うことから生命倫理を学ぶ重要な学問でもあります。

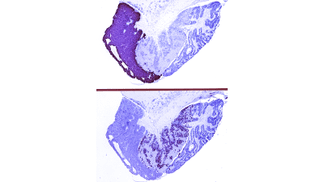

私の場合、人体構造の研究と同時に教育自体も研究の対象です。ヒトを含む生物の形態学的な研究では、人体構造の多くの未解明な問題に向き合っています。例えば、心臓の刺激伝導系です。ペースメーカーとして重要な洞房結節はその構造を肉眼ではっきりと見ることができなったのですが、昨年、博士課程の大学院生と共に御献体の心臓で洞房結節の可視化を100%行えるようにし、海外留学中の解剖学講座の准教授とともに論文化しました。また、各種内臓における血管系やホルモンを作る臓器である脳下垂体の形態形成の研究を比較解剖学的に続けています。

教育面では、いかに学生さんに興味を持ち自ら学んでもらえるかを考え、教え方、講義資料やスライドの工夫などの教材開発も同時に研究として行っています。コロナ禍のなか、密な解剖学実習ができないため、看護学科にてHybrid学習として標本、模型、アプリなどを利用した解剖学実習の取り組みを2021年医学教育学会にて発表しました。また、ヒトだけを対象としていたのでは解明できないこともあるため、比較解剖学的に他の生物も同時に研究対象とし、合わせて透明標本など教材の工夫もしています。さらに、看護学科では、医学科にはなかった卒業研究指導も非常に興味深いです。自分自身も学生時代に卒業研究を行いましたが、看護学科での久しぶりの卒業研究は、とても興味深いものです。いまどきの学生さんの柔軟な考え方一つ一つを大切にし、こちらが気づかされることも多々あります。また、本学附属の臨床検査専門学校の解剖学実習も担当しているため、近年、重要になってきている多職種連携の一翼を担う講義や実習の工夫も今後のテーマの一つとしています。

この道に進むことになったきっかけ、これまでの歩みを教えてください

和歌山の南、自然豊かな熊野古道の近くで生まれ、子どもの頃から実家の農作業の手伝いをしたり、田畑、海川の全てが近くにある自然の中で育ったため、動植物すべてに興味を持ちました。地元には博物学者として名高い南方熊楠先生の記念館や京都大学の水族館、パンダのたくさんいるアドベンチャーワールドなどの施設があり、帰省時にはよく子どももつれていきました。学問として自然科学を意識し始めたきっかけは、高校での生物部入部でしたが、同時に本を読みあさる文系でもありました。生物部では、両生類の生態調査にて県知事賞を頂き、ことさら生物学への興味が強くなり、静岡大学へ進学しました。

修士課程では両生類の脳下垂体の研究を行いつつ、富士山をフィールドに植物の生態研究も手伝っていました。博士課程は北海道大学で魚類の脳下垂体を研究し、途中先輩が勤めていた京都大学の霊長類研究所でサルの脳下垂体の研究もしました。教育にも興味があり、教育実習を実践し、中高の理科教員免許を取得しました。大学院生時代はずっと某大手予備校でバイト講師もしていました。そして、20数年前、故吉塚光明先生とのご縁で本学に着任し、解剖学研究と教育をする立場となりました。これまで、生物学、水産学、医学、看護学、教育学など多分野にわたり、さまざまな観点から学べる機会があったこと、また、現在その立場にあることを幸運に思っています。

研究活動の醍醐味は?

自らの研究において、ヒトを含む生き物について、様々な知識(形態、行動、精神的なものなど)、新しいことを知ることができることです。また、その知ることの楽しさを学生さんに伝えられることです。今は、看護学科において、患者さんや学生本人にも役立つような知識とそれを知る喜びまたは人に教える喜びをもった次代の学生さんを育てることが醍醐味と言えるでしょうか。

これまでに解剖学実習において多くの御献体(約1000体)を解剖させていただきましたが、毎年新たな発見がある事に人体の奥深さを実感しています。解剖学は古い学問でもなく、単なる用語を丸暗記するだけの学問でもないのです。自ら探究心をもち積極的に楽しく学び、調べ、さらには互いに教えあう事も大切です。長期間、長時間で情報量も多い解剖学実習が大変だという学生さんの声も聞きますが、御献体から学ぶ事はたくさんあります。人体の成り立ちだけでなく人体の尊厳を学び、次代を担うよき医療従事者となられるお手伝いも楽しいものです。さらには、ヒト以外のさまざまな動植物を観察、解剖したことから見える比較解剖学的、また、近年忘れ去られていた博物学的な観点でも、さまざまな知識が繋がってきて、これまで解明できなかった問題を解明できることの面白さもあります。

研究を離れた休日などにされていることはありますか

天気がよければ、畑仕事をしています。子どもの頃から田植え、稲刈りなど一通りの農作業をしていましたので、自宅裏の畑で体を動かし、収穫物もある畑仕事は一石二鳥です。人混みに出なくても済みますし、畑では、色々な生き物に出会えるので研究から離れているとは言えないかもしれませんが‥。雨の日や夜は、録画しておいた科学番組や新しい製品紹介番組などを早回しで見ています。TV番組は全てを自動的に録画しているので、見たい番組を後から短時間でチェックしています。他には、音楽を聴きながら講義スライドの改良をしたり、不用品などを利用したエコな教材開発をしたりしています。子どもの頃の夏休みの自由研究のようなものですけど‥。やり始めると止まりません。自分の書斎ではさまざまな本を読みます。主に科学や人体、生物関係の本ですが、雑誌や漫画も読みます。まさに晴耕雨読を続けています。おかげで教授室も自宅も本で溢れていますが、自然と子どもも本好きになりました。

コロナ禍前は国際学会の合間に動植物園、水族館、博物館、美術館を巡りました。展示物そのものを見るのも興味深いのですが、展示方法により興味があります。さまざまなものが研究対象であり、それが楽しいことであるため、研究を離れるとか休日といった概念は当てはまらないのかもしれません。逆に言うと常に好きなことをしているだけなのです。

研究者を目指す方へメッセージをお願いします

解剖学だけではなく、すべての学問、研究に通じることだと思いますが、好きなことを研究テーマにすることが一番だと思います。もしくは、研究テーマを好きになることです。これまで、出会ってきた印象に残っている研究者や先生は皆さん自分の分野の学問を好きでたまらないという先生たちばかりでした。研究者や教員は、学生の規範となるような行動を取ることも大切ですが、本人が楽しく研究や教育に向き合っている姿勢を見せることも大切であると思っています。学生はとても良く教員を見ています、本人が楽しいと思う研究を楽しんでいる姿勢を見せていれば自然と学生さんもついてきてくれると思っています。

実際の研究面では、しっかりと自分で手を動かすことが大切だと思います。お忙しい先生も多いと思いますし、共同研究もあるので一概に言えませんが、他人にしてもらった結果だけを観るのではなく、自分自身の手で実験し、その過程も含めた全てを観察することで、思わぬ結果や新しい発見が出てくるきっかけが格段に増えると思います。

また、積極的に時間を作り、たくさんの本や論文を読んでほしいと思います。本を読むことは、実体験できないことを体験する素晴らしい方法の一つです。本を読むことにより、脳の中では、さまざまなことを超越して、そこにある内容とほぼ同じ体験ができるのです。どうぞ、色々なことに興味を持ち、楽しみながら研究を進め、たくさんの本を読み、たまには野外にも出て体を動かしつつ、多くの生命を体感してください。

久留米大学は地域の『次代』と『人』を創る研究拠点大学を目指しています。今後に向けた意気込みをお願いします。

多くの学生さんや地域の子ども達と皆さん方に生命、解剖学をはじめとする万物に興味を持っていただき、楽しみながら学びを深めていただくようなお手伝いをより進めていこうと考えています。

研究と教育面から幅広い知識と倫理観を持った次代の医療人や教育人の育成に携わることで、地域と久留米大学の発展に寄与できると考えています。若い頃から人体をはじめ生命その他万物に興味を持っていただくお手伝いができればと思います。市内には県立青少年科学館もあり、私もサイエンス教室、子ども向けのからだの講義などにもボランティアで参加していますが、特に小さな子ども達がキラキラした目で人体の話を聞いてくれるのには本当にこちらも嬉しくなります。

興味がある皆さんは是非ご一緒に!

略歴

1989年 静岡大学理学部生物学科 卒業

同 大学院理学研究科生物学専攻、北海道大学大学院水産学専攻 博士後期課程を経て

1994年 久留米大学医学部第一解剖学講座 助手として着任

同講座にて 講師、助教授、准教授(部門名、職名変更を経て)

2019年まで 久留米大学医学部解剖学講座肉眼・臨床解剖部門 准教授

2020年 久留米大学医学部看護学科 教授