研究・産学官連携の研究TOPICS 【研究者インタビュー】バイオ統計センター 古川 恭治 教授

.jpg?imgeng=/w_698)

本学の研究活動は多くの研究者により支えられています。このシリーズでは、研究者を中心に、研究内容やその素顔を紹介していきます。

バイオ統計センター 古川 恭治 教授

所属部署について教えてください。

バイオ統計センターは、医学を含む生命科学に特化した統計学・情報科学の教育や研究、さらに学内外の研究者への統計コンサルティングを行っています。私は、本年(令和2年)4月より、第4代目の所長職を拝命いたしました。身の引き締まる思いですが、 本センターが、人材育成、支援を通じて、さまざまな分野、領域での久留米大の研究・教育活動の発展に貢献できるよう、微力ながら全力で取組んでいく所存です。

どのようなことを行っているのですか?

統計専門家の仕事は多岐にわたります。さまざまな研究の計画やデータ解析、論文作成のサポートのほか、自身の研究も行います。私の場合、久留米大赴任前、広島の放射線影響研究所(放影研)で原爆被爆者の疫学研究に携わっていたことから「放射線リスク評価と統計手法の開発」を研究テーマとして取り組んでいます。

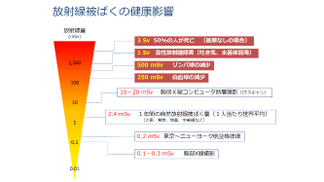

一定量以上の放射線を浴びると、がんなどの病気をひき起こすことはよく知られていますが、医療診断や職業などで関わってくる比較的低いレベルの被ばくがどう健康に影響するか実はよく分かっていません。人に対する放射線リスクの特徴を知るには、被ばくした集団を長期間追跡する疫学観察研究に頼らざるを得ません。選択バイアス、交絡、測定誤差など多くの問題を考慮しつつ、年齢とともに変化する比較的小さなリスクを詳細に評価するために、応用統計学は必要不可欠です。放射線リスクは人々の関心を呼びやすく、原爆や原発事故など負の印象が強い一方、医療被ばくは日常的に行われ、ラドン温泉浴など好んで被ばくを受ける人もいる、とても興味深い研究対象です。私の父方の祖母が広島の原爆で犠牲となったということも何かの縁だと思っています。

ここ数年は、国連科学委員会UNSCEAR(本部オーストリア)のプロジェクトに参加する機会を与えていただいています。毎月のオンライン会議と年に数回の対面会議を通じ、他国の研究者と共同で、3-4年かけて報告書(白書)を作成します。数百本の論文に目を通し、現在の放射線影響に関する知見をまとめた白書は、日本を含む世界各国の医療や環境などにおける放射線防護基準設定のために参考とされます。

この道に進むことになったきっかけから、これまでの歩みを教えてください。

統計学は中心(平均)を知るための科学とも言えますが、私の研究人生は規格外に非正規で外れ値です。多くの分岐点があり、その都度いろいろな「きっかけ」でいろいろな道を選んできました。その中でも最も重要なのを一つ選ぶとすると、20代半ばの頃にさかのぼります。

若いうちにできる限り世界のいろいろな国々を見てみたいと思っていた私は、国際協力機構の青年海外協力隊に応募し、インド洋の島国、スリランカの国立大学に赴任する機会を与えられました。学生はとても優秀かつ真面目、授業中も全員が非常に集中して聴いているのをひしひしと感じる、そんな中で、情報科学の講師として英語で講義したことは、私にとって本当に得難い経験でした。日本とは異なり多くの面で恵まれない環境にありながら、限られたチャンスを求め、自分の可能性を信じて努力する彼らの姿勢から多くのことを学びました。その後、米国で博士号取得を目指すきっかけになったことからも、スリランカでの経験が私の研究者としてのキャリアの原点であると言えます。

その後、6年間の米国留学を経て、出身地でもある広島の放影研で約14年間勤務。その間バイオ統計センターで非常勤講師を務めたことがきっかけで、2018年に久留米大学に着任しました。

研究がすすまない時期、どうやって乗り越えましたか?

研究で行き詰まったら、ここまでは大丈夫というところまで戻り、一息入れます。論文の筆が止まったら、しばらく放っておきます。時間に余裕があれば、少し別なことや関連する本・論文を読んで考えを整理し直します。あまり余裕がなければ、少し目標を下げて、マイルストーンを設定し直します。いろいろな着地点を持っておくことも研究には大事だと思います。あとは、強い気持ちを維持することでしょうか。こんな研究は自分にしかできないはず、そもそも研究の仕事ができるのはとても幸せなこと、苦労する過程こそ成長の糧となる、論文出版まで至れば苦労は報われるわけだし、海外での学会発表や研究者との交流など楽しみなことも待っているなど、ポジティブな自己暗示をかけつつやり過ごしていれば、たいていは乗り越えられるのではと思います。

お仕事以外に大事にしているものはありますか?

心身ともに健康でないと、よい仕事はできません。どんなに忙しくても、睡眠、食事、運動などの質を維持することは心がけています。単身赴任中なので、久留米大学にいる時はできる限り仕事をしていますが、それ以外は子供との趣味や遊び、いろんな場所への旅行の時間を大事にしています。

現場から離れて気分転換や休日にどんなことをされていますか?

旅行や音楽・映画鑑賞、読書、スポーツなどです。スポーツは観るのもするのも好きです。それぞれ、それなりにこだわりを持っています。特に旅行は、昔も今も近くても遠くても私にとって最高の気分転換であり、いろいろな意味で人生を豊かにしてくれました。のんびり温泉や子供を連れて観光地やテーマパークなどへもよく行きますが、かつてはバックパッカーや自転車で世界を放浪していたこともあります。現在約40の渡航国数をいつか自分の年齢に追いつかせることが残りの人生の目標です。

現場での活動をとおして、社会、人にどのようなことをもたらしたいと思いますか?

統計学を十分に理解して使いこなせる専門家の不足は依然として続いています。今後はますます大量の情報を有効に活用し、適切な意思決定のために意味のある情報を効果的に引き出せるような人材が求められます。優秀な統計専門家を育成することで、医療や健康福祉に貢献していくことが私たちの目標です。また、統計学は難しいと思われて敬遠されることが多いですが、あらゆる科学に必要となる、誰にとっても関係のある学問です。他の分野の研究者の方々にも統計学の本質や面白さを伝えて理解していただくことで、研究のレベルや論文の質の向上に役立ちたいと考えます。

研究者や医師を目指す方へメッセージをお願いします。

自分がやっていることが本当に好きかどうか。自信をもってそう言えるなら、壁にぶち当たったとしてもそれをチャンスと思って次のステップアップにつなげられるでしょう。もし何か判断に迷ったり、自分を見失いかけたときは…自分の直感を大切にすることです。つまり「最も重要なことは、自分の心と直観に従う勇気を持つことだ。心と直観は、どういうわけか、あなたが本当になりたい姿をすでに知っている。それ以外は全部二の次なのだ(スティーブ・ジョブズ)」です。

久留米大学が「地域の『次代』と『人』を創る研究拠点大学」を目指していることについて。

バイオ統計センターは、国内では数少ない「バイオ統計学を専門とする大学院」として2003年の開講以来、多くの人材を育成し、医薬・情報関連企業、教育研究機関などに輩出してきました。現在も福岡県はもとより九州全域、さらに、全国各地から統計学を学んで仕事や研究に役立てたいという多くの社会人を含む学生が久留米に集まってきます。今後も地域に求められる人材を育成する教育機関として、科学の基盤的な役割を持つ統計学の特長を生かし、久留米大学の研究拠点大学化に貢献していきます。

略歴

1991年 広島大学 総合科学部 卒業

1993年 北海道大学大学院 工学研究科 情報工学専攻 修士課程修了

1993-1994年 NECソフトウェア中国株式会社

1995-1997年 スリランカ国 モラトゥワ大学工学部 講師

1998-2004年 米国アイオワ州立大学統計学科 助教

2001年 米国アイオワ州立大学統計学科 修士課程修了

2004年 米国アイオワ州立大学統計学科 博士課程修了

2004-2018年 公益財団法人放射線影響研究所 研究員

2008年 米国国立がん研究所 非常勤研究員

2016年-現在 国連 原子放射線影響科学委員会 (UNSCEAR) 科学専門家

2018年-現在 久留米大学バイオ統計センター 教授