研究・産学官連携の研究TOPICS 【研究者インタビュー】医学部薬理学講座 西 昭徳 教授

本学の研究活動は多くの研究者により支えられています。このシリーズでは、研究者を中心に、研究内容やその素顔を紹介していきます。

医学部薬理学講座 西 昭徳 教授

所属部署について教えてください。

薬が作用するメカニズムを研究し、病気の治療へとつなげる基礎薬理学の講座です。本学が九州医学専門学校として創立された1928年に薬物学教室としてスタートし、1947年に現在の薬理学講座になりました。歴史ある講座で、私は5代目の主任教授という名誉にあずかり、今年で14年目になりました。併せて臨床検査専門学校の校長も務めています。

どのようなことを行っているのですか?

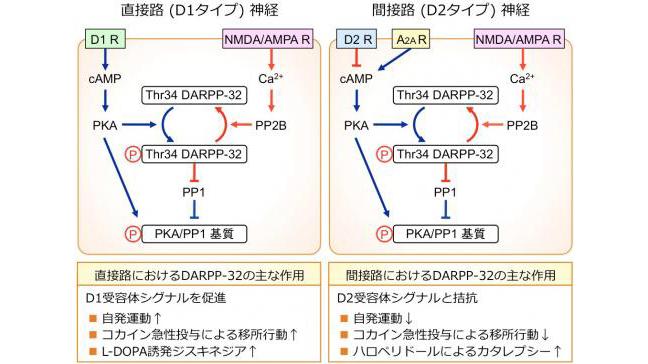

中枢神経薬理学の中でもドパミンやセロトニン、ノルアドレナリンといったモノアミンが脳の機能をどのように調節しているかといったことを研究しています。特に、DARRPP-32のリン酸化を介したドパミン作用機序の研究をこれまで行ってきました。関連する疾患として中心になるのはうつ病、統合失調症、パーキンソン病などです。

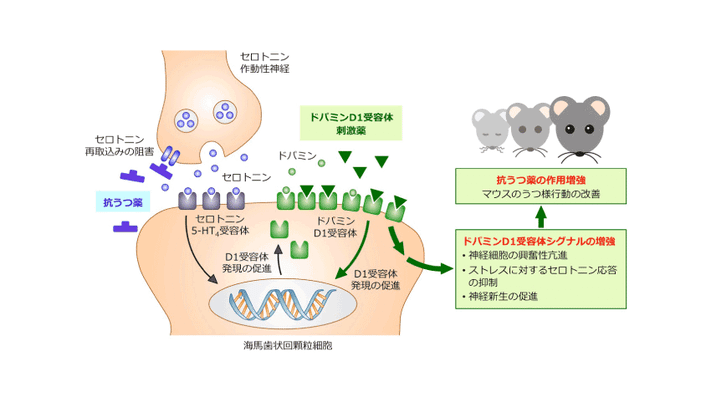

昨年出した抗うつ薬作用に関する論文の中でもドパミンは大きな位置を占めます。うつ病ではセロトニン再取り込み阻害薬という抗うつ薬が使われていて、セロトニンを増やして治すという薬ですが、効かない人がいたり、効果が表れるのに2週間以上かかったりします。私たちの研究では、セロトニン再取り込み阻害薬を2週間投与すると海馬の歯状回という脳の部位にドパミンD1受容体が顕著に増えることがわかりました。つまりドパミンD1受容体の刺激が加わることで抗うつ薬の作用がより強くなることになり、将来的に抗うつ薬が効きにくい人にも有効になるのではないかということです。このように、ドパミンD1受容体を刺激するという治療手段があることを報告しました。

この道に進むことになったきっかけから、これまでの歩みを教えてください

最初は小児科からのスタートでした。宮崎医科大を出て、久留米大に来た当初は小児科の臨床をしていました。4年目のとき、突然、スウェーデンカロリンスカ大学留学の話があり、せっかくのチャンスなので「研究の方向もあるのかな」と行きました。そこで腎臓のナトリウムの再吸収や本態性高血圧はなぜ起きるかなどの研究していて、ドパミンと出合ったんです。

研究も面白いと思っていた時、2回目の留学でニューヨークのロックフェラー大学に行き、2000年にノーベル生理・医学賞を受賞したポール・グリーンガード教授の下で仕事をする機会に恵まれました。ドパミンの細胞内情報伝達の第一人者です。この方と出会って、ドパミンシグナルの研究の面白さにひかれていきました。2年間の留学の後、久留米に戻って臨床から基礎の研究に移り、生理学講座から薬理学講座に変わりました。

これまでの研究活動の中で 特に大きな転機はありましたか?

いろんなステップで転機はあると思いますが、生涯、研究者としてやっていこうと決心したのは留学してノーベル賞受賞者の下で研究に携わったのが大きかったと思います。ニューヨークではグリーンガード先生とディスカッションを繰り返したりして、ノーベル賞学者の研究に対する熱意と考え方を学びました。留学後も共同研究を続けていて、年に3回ぐらいニューヨークに行きましたね。ロックフェラー大学には世界中の優秀な研究者が集まり、いい仕事をして次のステップに移ることを目指すようなハードワーカーばかり。そんな人たちと一緒に仕事をする面白さもあり、研究にのめり込んで行きました。

研究が進まない時期、どうやって乗り越えましたか?

研究にはさまざまな波があり、ひとつのことにこだわっていたら後れを取ることがあります。研究なり手法なりが次にシフトするタイミングが来たとき、成果が出ないつらい時期があるんです。だから目標に向かって情報を集め、次の研究にチャレンジしていかないといけないと、常に心の中に定めています。そのために人のネットワークや学会の情報はもちろん海外の最先端の情報をどう取るかも大事です。

お仕事以外に大事にしているものはありますか?

健康のため、50歳を過ぎてから始めた登山です。仕事と直接関係のないグループに誘われて低い山からスタートし、そのうち一人でも登るようになりました。北アルプスも年に何回か行っています。今年は立山、北八ヶ岳、白馬などに行きました。特に雪があるシーズンが好きなんです。九州は雪が少ないというのもありますが、雪山は非日常を感じさせてくれます。日常の仕事から離れて楽しんでいますね。

現場から離れて気分転換や休日にどんなことをされていますか?

最近は男性の料理教室に通っています。久留米に低温調理で素材を生かしておいしく作る料理研究家がいて、たまたま、その先生の料理教室に入って、週末など時間があるときは料理作りにチャレンジしています。もう4、5年になりますが、いい先生に出会ったと思っています。これからの時代、男性も料理を作れた方がいいんでしょうね。結構面白いし、息抜きになります。

現場での活動を通して社会や人にどのようなことをもたらしたいと思いますか?

基礎研究であって、新しい薬を作るという仕事ではありません。ダイレクトな社会貢献は見えにくいかもしれませんが、薬が効く仕組みや新薬の標的を見つけることによって、結果的に病気の治療につながるという形で世の中の役に立てればいいと思っています。研究者として良い論文をつくることが社会に貢献することだと思っています。

研究者や医師を目指す方へメッセージをお願いします

研究をする楽しみを知ってほしいですね。医学科3年生の学生が6週間、研究室体験実習に来ています。学生は、みんな生き生きとして実習に取り組んでいます。研究には新しい発見があり、それを論文として世界に発信するという楽しみがあります。もちろん伴う責任はありますが。研究体験をとおして、研究者の楽しみや責任をしっかり感じてもらいたいと思います。また、学生たちは大学院に進んで研究の仕方などを学んだ上で、臨床に戻ると良いと思います。研究的な視点を持ちながら日常の診療に臨んでくれることを期待します。

久留米大学が「地域の『次代』と『人』を創る研究拠点大学」を目指していることについて

基礎研究の講座なので、地域への貢献という面では直接的には市民公開講座の開催など限られていますが、本学が持つ地域の研究拠点という基本の部分は変わらずにありますよね。世界に通用する一流の仕事をして注目されると、優秀な人が集まるようになります。その結果、本学や地域の研究施設が共同研究をできるようになれば、地域全体の向上という良い影響をもたらすことになると考えます。

略歴

1985年 宮崎医科大学 卒業

1985年 久留米大学医学部小児科学講座 助手

1989-1991年 スエーデン国カロリンスカ大学 留学(PhDコース)

1995-1997年 米国ロックフェラー大学 留学(ポスドク)

1998年 久留米大学医学部生理学第一講座 講師

2004年 久留米大学医学部薬理学講座 助教授

2006年 久留米大学医学部薬理学講座 主任教授

2015年 久留米大学医学部附属臨床検査専門学校 校長