研究・産学官連携の研究TOPICS 【研究者インタビュー】医学部内科学講座 内分泌代謝内科部門 野村 政壽 教授

本学の研究活動は多くの研究者により支えられています。このシリーズでは、研究者を中心に、研究内容やその素顔を紹介していきます。

医学部内科学講座 内分泌代謝内科部門 野村 政壽 教授

所属部署について教えてください。

久留米大学医学部内科学講座内分泌代謝内科部門です。当講座は1985年に野中共平先生によって開講され、第2代牧田善二先生、第3代山田研太郎先生と受け継がれ、2017年7月から第4代目として私が担当しています。内分泌代謝領域の基礎研究や臨床研究で国内外から高く評価され、多くの専門医を輩出してきた伝統ある教室です。糖尿病は心血管疾患や慢性腎臓病など高齢化に伴い増加する疾患の大きな原因となります。また最近では癌や認知症も糖尿病と関連していることが示唆されています。したがって、糖尿病を制圧することは、超高齢社会のニーズであり、私たちの役割は今後一層大きくなるだろうと予想しています。患者さんに寄り添い、病態をしっかり考える心ある医療人を育てることが私の一番の役割だと感じています。

どのようなことを行っているのですか?

【臨床について】

糖尿病や内分泌疾患の診療を担当しています。糖尿病患者さんの血糖コントロールを行い、合併症の治療や予防も行っています。大学病院で手術を受けられる患者さんの術前術後、周術期の血糖コントロールを行い、手術が安全にそして成功するようにお手伝いをしています。患者教育という側面からは、久留米筑後地区の患者さんのみならず一般の方々の糖尿病に対する理解を高め、糖尿病の予防に努めています。また、糖尿病の重症化予防対策を医師会や行政と連携して行っています。

内分泌疾患では、下垂体、副腎、甲状腺、副甲状腺などの内分泌臓器の機能亢進症や低下症が見られます。その原因には腫瘍や自己免疫、さらにその背景に遺伝的要素が加わります。診断を的確に行い、治療につなげていくことが肝要です。したがって診断に当たっては放射線科や病理、治療に当たっては脳神経外科、泌尿器科、産婦人科、耳鼻科、消化器外科など多くの診療科と協力して進めています。糖尿病患者は予備軍も含め1,000万人を突破しており、高血圧や腰痛など頻度の高い疾患で加療されている患者さんの中に糖尿病を合併している方が多く含まれています。したがって、糖尿病・内分泌代謝の専門医として、他の診療科の先生とも連携を密に図っていくことが大変重要です。

最近、この糖尿病・内分泌代謝領域の内科的治療薬開発が目覚しく、当科では一早く新しい治療法を取り入れ、難治疾患に対する先進医療を提供しています。また、高齢の患者さんも増えており、そういう方に『優しい医療』を提供することが可能となってきています。

【研究について】

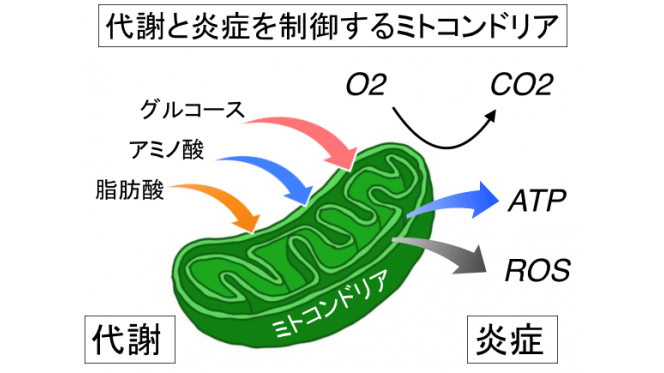

研究に関しては、一言でいうと健康長寿の創薬を目指した研究を行っています。我々の体は60兆個の細胞でできており、ほとんどすべての細胞はミトコンドリアという細胞内小器官をもっています。このミトコンドリアはエネルギー通貨であるATPを産生し、我々の生命活動を支えています。同時にATPを産生する過程で、活性酸素(ROS)が生じ、細胞にダメージを与え、老化を促進することが分かっています。すなわち、食べ過ぎ、運動不足は老化につながることになります。このように我々の運命を制御しているミトコンドリアに着目して研究を進めています。ミトコンドリアの酸化的リン酸化にブレーキをかけ、ROS産生をコントロールできる薬ができれば、2型糖尿病にのみならず老化を遅らせ、健康寿命を伸ばすことができるだろうと考えています。興味がある方は大歓迎ですので、一緒に研究してみませんか?

この道に進むことになったきっかけから、これまでの歩みを教えてください。

私の学生時代の臨床講義では、入院患者さんを教授が診察をして、理学所見を取り、診断を下して行くというスタイルでした。講義室で患者さんの診察をするなど今では考えられませんが、患者さんを目の前にしているわけで全員が真剣でしたね。そして患者さんの病気を何とかしたいと皆が思っていたと思います。さまざまな講義を受けるなかで、病気の発症メカニズムや治療法を整然と理解する内分泌代謝学に興味が沸き、卒業と同時に内分泌代謝、血液、消化器を専門とする総合内科に入局しました。今の若い先生と同じように初期研修の2年間でいろんな疾患を経験しました。

初期研修が終わる頃になると、内科医としてやっていく自信といったものができてくるわけですが、講義で教わったことや教科書に書かれていることで腑に落ちないことがいっぱい出てきます。そこで自分の手で何かその一つでも病気のメカニズムを解明してやろうと思ったわけです。3年目から大学院での研究を希望し、ちょうどその頃、九大の大学院に分子生命科学という医学部と理学部が融合した新しい講座ができ、運良くその大学院へ進学することができました。

大学院では細胞生物学、特にミトコンドリアに存在する水酸化酵素の遺伝子の発現制御の研究を行いました。当初、医学部出身は私だけで、理学部出身の大学院生と切磋琢磨することができたのが、その後の研究の大きな力になったと思います。その後も、理学部や薬学部、農学部、工学部などいろんな学部の先生とさまざまな共同研究をしてきました。そのような経験を通して、医学研究とはどうあるべきかを学んで来たように思います。最終的に成果を患者さんに還元することを目指した基礎研究を医師が行うことが重要性であるのではないでしょうか。現在進めている創薬研究は薬学部や農学部の先生との共同研究から始まり、大学院でミトコンドリアを学んでいたからこそ着想できたものだと思います。

これまでの研究活動の中で、特に大きな転機はありましたか?

大学院を修了して、医局に戻り、本格的に内分泌代謝の臨床を始めました。病棟医員として朝から晩まで臨床三昧の生活を送っていました。小さい頃から医者にあこがれて医学部に来て、ようやく夢が叶ったわけですので充実していました。寝食忘れてといった感じでした。そのような幸福絶頂のなかにいた私は、当時の教授で私の恩師である名和田新(なわたはじめ)先生からある日呼び出され、「君は来年度留学してはどうか?」と言われたのを今でも覚えています。どのようにすれば良いか尋ねると、「自分の考えで留学先を決め、留学グラントも自分で何とかしなさい」ということでした。このことが私の人生で最も大きな転機になったことは言うまでもありません。

それからが大変で、まずどのような研究がこれから必要になってくるのか?そのような研究室を探すことから始めました。当時は遺伝子ノックアウトマウスがようやく作られ出した時期で、これからの医学研究においてこの技術は必須になると感じていました。マウスの胚性幹細胞(ES細胞)をMario R Capecchiが世界で初めて樹立し、相同組換え技術を駆使してノックアウトマウスを作成しています。彼はその功績により2007年にノーベル医学生理学賞を受賞しています。そこで、私はES細胞研究で世界をリードし、遺伝子改変マウスを活用した研究を行っていたいくつかの研究室に手紙を書きました。当時はまだ今のようにメールがなく、手紙を送っていた時代でしたので、そのやり取りには半年以上かかりました。最終的にハーバード大学医学部マサチューセッツ総合病院心血管研究所に留学することができました。

1996年から3年余り、心臓や膵臓の発生・分化の研究を行いました。そのことが、帰国後の個体レベルでの糖尿病研究、特に膵ランゲルハンス島の再生研究につながり、細胞レベルでのミトコンドリア研究との接点が見つかり、現在久留米大学で進めている新しい学術融合研究へと展開しています。

研究が進まない時期、どうやって乗り越えましたか?

研究結果の9割以上は当初の予測と異なった結果が出ます。それを失敗やスランプと思うかどうかです。予想外の結果が出た時こそ、ポジティブにそのデータに何か真実が隠されていると考え、丁寧にそして予断を排して結果を解釈することが重要です。予想どおりに行かなくても、どうしてそのような結果になったかを考えることが大事です。論文が書けずに悩む時もありますが、そんな時は指導者や同僚と、先程述べた点についてディスカッションをするように心がけてきました。一人で悩むのではなく、皆で考えることが大切です。研究もまた臨床と同じ様にチームワークで行うものだと思います。

そして場所を変え、皆で食事にもよく出かけました。お酒が入ると皆さん本音でしゃべりますし、すごいアイデアが浮かぶこともあります。もちろん深酒は逆効果ですが。気分転換には体を動かすことも大切です。筋肉からは運動によってさまざまな内分泌ホルモンが分泌され、ストレスを軽減することも分かっています。高校時代は硬式庭球部に所属していましたので、大学院生時代もよくテニスをしていました。今も週1回はするようにしていますが、最近は忙しくてできていませんね。

仕事以外に大事にしているものはありますか?

やはりこれまでずっと共に支え合った家族を大切にしています。家族は社会の最小単位。そのチームワークがうまくいかないと、ほかの事もなかなか難しくなります。子どもは男の子3人いて、2人は独立し、ほぼ子育ても終わろうとしていますが、日曜日には彼らを誘ってテニスをすることもあります。親には手加減してくれるので練習相手としては最適です(笑)。

現場から離れて気分転換や休日にどんなことをされていますか?

気分転換にはテニスの他に、チェスを時々しています。大学院のころに「ボビー・フィッシャーを探して」というチェスの天才少年の実話を基にした映画を観たのをきっかけに始めました。映画自体はチェスの話というより、その天才少年とその父親の関係、つまり親子関係の感動ドラマでしたね。丁度、私にも長男が生まれた頃で、父親の存在というものを考えさせられたのを覚えています。最初はコンピューター相手のゲームだったのですが、チェス盤を買い、留学中は家族で楽しんでいました。テニスでは子どもに手加減してもらっていますが、チェスでは子どもに手加減はせずにチェックメートです(笑)。

現場での活動を通して、社会や人にどのようなことをもたらしたいと思いますか?

私の最も大事な役目は学生の教育と若手医師の育成です。良き内科医を育成し、地域医療を通じて地域社会に貢献することです。幸い、この筑後地区には、久留米大学出身の先輩方が院長などの要職を努めておられる基幹病院が多く、とても連携が取りやすいと感じています。若手医師を大学で鍛え、地域の病院でさらに鍛えてもらう。地域の開業医の先生と連携する可能性も広がります。したがって、医局と関連病院との連携が重要になります。基礎研究は大学でしかできないわけですが、質の高い臨床研究は大学と関連病院が力を合わせて行う必要があります。我が国は超高齢社会に突入しており、認知症やロコモなど、介護・福祉にとっても重要な問題も糖尿病との関連が指摘されています。糖尿病は万病の素であり、老化を促進させる病気です。私たちは大学と関連病院間のネットワークを生かして糖尿病患者さんのデータベースの構築を進めています。地域包括ケアシステムとも連動させて超高齢社会における糖尿病診療のあり方を考えていきます。データの集積から地域のニーズを的確に捉え、そのニーズに応える処方箋を出したいと思います。そのためにデータベースを活用した臨床研究を関連病院との連携を力に行って行きたいと思っています。

基礎研究では、現在進めている健康長寿に向けた創薬が上手くいくことを願って努力を続けています。久留米大学にも貢献できますし、地域創生にもつながるものと確信しています。もちろん日本は世界一の活力に溢れた健康長寿国になります。夢を叶えたいと思います。

研究者や医師を目指す方へメッセージをお願いします。

ひとことで言うと、医学は楽しいものです。好奇心をくすぐり続けるとても魅力的な学問領域です。これからは工学、理学、薬学などいろんな学部との連携が不可欠になってきます。いろんな人とコミュニケーションを取ることができる領域です。したがって、研究内容も多岐にわたります。人には多様な考えがあり、個々の特徴を生かせるのがこのフィールドだと思います。若い人にはぜひいろんなことにチャレンジして、未来を切り拓いてほしいですね。まだまだ私も若い(?)ですので一緒に頑張りましょう。

久留米大学が「地域の『次代』と『人』を創る研究拠点大学」を目指していることについて。

人はその根底にコミュニティとのつながりを持つ必要があります。すなわち人は地域に育まれて生きるものではないでしょうか。その地域に目を向けることは、自身の成長に不可欠なことです。このことを細胞に例えると、地域が細胞質で大学が核に相当し、相互作用が不可欠です。核ではさまざまな遺伝子が転写され、さまざまな生理活性をもつ蛋白が細胞質で翻訳され、細胞全体を健全に活性化します。細胞を活性化することによって、組織、臓器、個体へと多階層性に活性化が広がっていきます。

これはまさしく、地域に根ざした大学から多くの優秀な人材が育成、輩出され、地域の枠を越え、世界へとつながっていく様を想像します。さらに時間軸が加わり、4次元のつながり、すなわち伝統が受け継がれて行くわけです。久留米大学が目指す地域の「次代」と「人」を創る研究拠点大学とは、ここ久留米筑後地区から世界を俯瞰することに他なりません。

略歴

1988年 九州大学医学部卒業

1990年 九州大学大学院医学系研究科分子生命科学

1996年 日本学術振興会特別研究員

1996年 米国ハーバード大学医学部博士研究員

1999年 九州大学大学院医学研究院病態制御内科助手

2009年 九州大学病院内分泌代謝・糖尿病内科 講師/副科長

2017年 九州大学大学院医学研究院病態制御内科 准教授

2017年 久留米大学医学部 内科学講座 内分泌代謝内科 主任教授

2018年 中国医科大学客員教授

2019年 東京大学医科学研究所病院 非常勤講師