研究・産学官連携の研究TOPICS 【研究者インタビュー】医学部泌尿器科学講座 井川 掌 教授

本学の研究活動は多くの研究者により支えられています。このシリーズでは、研究者を中心に、研究内容やその素顔を紹介していきます。

医学部泌尿器科学講座 井川 掌 教授

所属部署について教えてください。

医学部泌尿器科学講座の主任教授を務めています。泌尿器科学講座は1953年に初代重松俊教授のもとに独立開講して以来、第2代江藤耕作教授、第3代野田進士教授、第4代松岡啓教授の主宰を経て2014年4月から私が着任しました。

どのようなことを行っているのですか?

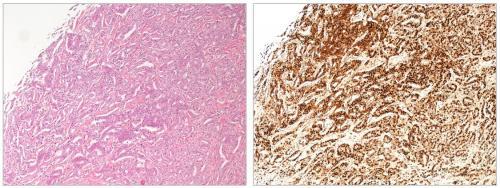

泌尿器科学に関連する診療、研究、教育を行っています。診療については、現在約6割ががんの患者さんなので、がん診療に力を入れています。特にここ数年は本学にも手術支援ロボット(da Vinci®)が導入され、泌尿器科が中心となって精力的にロボット支援手術を実施しています。このように泌尿器科は外科系診療科であり、手術を主な治療の手段としているのですが、種々の抗がん剤を使ったがん薬物療法や尿路感染症や前立腺肥大症などに対する内科的治療も多く行っています。つまり外科系でありながら、内科的疾患も幅広く診るのが特徴である科です。研究については、泌尿器がん、特に前立腺がん、腎がん、膀胱がんに関する基礎・臨床研究をしています。その他、基礎研究分野では、排尿機能や尿路の微細構造の研究もしています。教育については、医学部の1~6年生を対象に種々の講義と実習、特に3年生に泌尿器科の系統講義、4年生以降のクリニカルクラークシップを行っています。

この道に進むことになったきっかけから、これまでの歩みを教えてください。

2014年4月に本学に赴任するまで、卒業した長崎大学医学部とその関連施設で臨床と研究を重ねてきました。学生時代は先輩との関係もあって外科系、特に臓器として肝臓と腎臓に興味を持ちました。ちょうど長崎大学は腎移植や腎不全外科も行っていて、また外科系でありながら内科的な視点も持ち合わせるという多様な領域の泌尿器科に大きな魅力を感じて進路を決めました。長崎大学時代には一般泌尿器科診療に加え、基礎研究や臨床研究にも取り組んできました。特に直近の10年間では前立腺がんと副腎腫瘍、精巣腫瘍といった泌尿器内分泌腫瘍を中心に臨床では腹腔鏡手術や薬物療法、基礎研究では前立腺がん進展の分子メカニズムについて掘り下げてきました。本学には、いろんなご縁があり、ちょうど人生50年の節目に泌尿器科学講座に着任しました。私は久留米大学附設高校の出身で、多感な高校時代を久留米で過ごし、その街並みや久留米人の人となりがある程度理解できていたので、着任した際にはより身近に巡り合わせや可能性を感じました。

これまでの研究活動のなかで、特に大きな転機はありましたか?

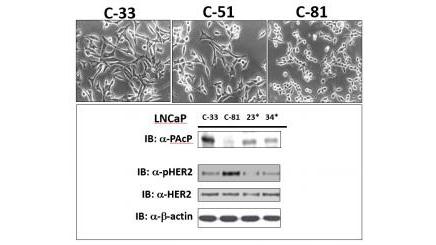

転機といえるものは三つあったと思います。一つ目は研究者としての端緒である長崎大学での大学院進学でしたが、医師になってまだ3年目の自分にいきなり当時の師匠から国内留学を指示された時は、正直期待よりも不安の方が大きく勝っていました。1990年から1年半、九州大学理学部代謝生理学講座の中村敏一教授に師事しましたが、中村教授は当時、肝細胞増殖因子(HGF)を発見し、Natureに論文を発表されたばかりで、研究室にはものすごく活気がありました。私はここで、このHGFが腎臓の尿細管細胞にも作用するという研究を行い、結果を世界に先駆けて報告することができました。ここでの1年半はすべてのことが初めての経験であり、私の研究に対する基本的な考え方を築くことができた貴重な時間であったと思っています。またこの中村研究室には全国の大学や企業から多くの研究者が派遣されており、彼らからも多くのことを教えてもらい、一部の人とは今でも交流を続けています。二つ目は、1997年に関連病院勤務から長崎大学に戻った後、当時長崎大学の講座主任であった斎藤 泰教授から前立腺がんの基礎・臨床研究をするよう指示されたことです。これまでの増殖因子による組織再生に関する純粋な基礎研究から前立腺がんを中心とした、がんの基礎・臨床研究にシフトしたことは自身の研究の考え方を大きく見直すきっかけとなりました。そして三つ目は、2000年からの2年間、周囲の多くの先生方との縁もあって、米国ネブラスカ大学に留学して前立腺がんの基礎研究に集中して取り組んだことでした。この時期が自身、基礎研究する上で最も体力があったように思います。ネガティブな結果でもめげずに実験台に向かった日々が懐かしく思い出されます。転機ごとにそれぞれ大なり小なり多くの壁はありましたが、米国から帰国して後進の指導を受け持つようになり、少しずつ自分としてオリジナルのアイデアが出せるようになった気がします。

研究がすすまない時期、どうやって乗り越えましたか?

特に若い頃は上からテーマを与えられ、それに向かって猪突猛進するだけですので、ある意味楽だったような気がします。ところがいざ後輩の大学院生の指導をする立場になると、納得のいくアイデアを出せない自分に気づいて、正直落ち込みました。その壁を乗り越える方策としては、逆にあまり課題そのものを考えすぎないようにすること、上手く気分転換をすることだと思います。研究テーマやアイディア創出のみならず、いろんな面で閉塞感がある時、医学とは全く違う領域に触れ、知識を得ることも大切なのではないかと思っています。例えば、自身恥ずかしながら若いころは読書とは全く縁遠い生活を送っていました。しかし、特にこれといったきっかけは無かったのですが、30歳半ばを過ぎたころから「読まずに死ねるか」の精神で、時間が許せばできるだけ古典や名著に触れるようにしています。例えば読んだことがなかったシャーロック・ホームズシリーズを読んでみると、ホームズの観察眼と推理力にはまさに脱帽で、そういった中から、考え方のヒントになるようなキーワードや方策が導き出せたような気がします。決して無駄になることはありませんから、若い医師・研究者は自分なりの目標を決めて読書癖はぜひつけるべきだと思います。

お仕事以外に大事にしているものはありますか?

やはり家族と友人です。帰宅して家族と話のできる時間は何よりも疲労回復に効果があります。高校は久留米だったので福岡県内にも多くの友人がいます。長崎大学の友人とも長い付き合いがあり、特に親交のある仲間とは年に1回は集まるようにしています。本学には長崎大学時代の先輩や同級生、附設高校先輩の教授がたくさん在籍されており、私が着任した当時から、機会があるたびに声をかけてもらったり色々教えていただいたりして、常に頼れる本当にありがたい存在です。

現場から離れて気分転換や休日にどんなことをされていますか?

久留米には筑後川河畔や高良山があり、天気の良い休日にはできるだけどちらかを散策するようにしています。ウオーキングというより、長崎弁でいう「さるく」という感覚です。健康のためではあるのですが、同時に道沿いでみられる季節ごとの植物や風景の変化を観察するのを実は楽しみにしています。医師になっていなければ植物学者か天文学者を目指したかもしれません。また、福岡県には博物館、美術館、資料館などの文化施設や史跡・旧跡が非常に多く存在しているので、休日に時間が出来た時は、思い立って目標を決めてどこか見学に出かけることがあります。やはり多くは車での移動になるのですが、可能であればできるだけ公共交通機関を使って、じかに目的地までの道のりを感じながら目的地をめざします。そうすることで、途中別のあらたな発見や出会いが多くなるような気がします。

現場での活動をとおして、社会、人にどのようなことをもたらしたいと思いますか?

医療という点で私たちが提供すべきことは、よりよい適正な泌尿器科診療です。私はがんが専門ですが、これから人工知能(AI)が本格化するSociety5.0の社会では、治療のみならずがん診断の段階でもかなり劇的な進歩が生み出されるはずです。泌尿器科領域でもさらに研究レベルを上げて、その結果をより早く的確に患者さんに還元していけるようにしたいと思います。その端緒の1つであるロボット支援手術は、泌尿器科がいち早く取り組みましたが、今は外科、産婦人科などへも適応が広がっています。今後、AIの進展により、医療そのものが根本から変わる可能性があるというか、必ず変わると思います。久留米大学全体でこの変化を遅滞なくキャッチアップしていく必要があると思います。

研究者や医師を目指す方へメッセージをお願いします。

先ほども述べましたが、医学・医療は今後ものすごい勢いで変わっていく時代です。我々もそうですが、特にこれから医師や研究者を目指す若い人たちは、ぜひ短期、中・長期の目標を具体的に常に定めつつ、日々を大切に過ごしてもらいたいと思います。いわば前向きの心構えです。そうしておかないと変革の激流に飲み込まれてしまい、目標だけでなく自分自身さえも見失ってしまうのではないかと思います。一方、「脚下照顧(きゃっかしょうこ)」という言葉があります。私が若い医師時代に先輩や師匠に教えられたことを良く表しているものとして心に置いている言葉の1つです。禅寺などの玄関に掲げてあり、脱いだ靴を並べてくださいという意味で使われているようですが、言い換えれば、自分の足元、我が身・我が心をよく見つめなさいという意味です。良かれと思っても一度立ち止まって考えなさい、振り返って見なさい、という後ろ向きの心構えです。私自身、振り返ることで救われたことが少なからずありました。また、一度出した結論にも安住せず、批判的な目でみる習慣を持ちなさいということも教えられました。しかし「言うは易し」で、実践することはなかなか難しいかもしれませんが、折に触れてその時点での心構えを文字にして表すことは頭と心の整理になって必ず役に立つと思います。

久留米大学が「地域の『次代』と『人』を創る研究拠点大学」を目指していることについて。

「地域」は久留米大学のキーワードとして重要です。地域の活力を維持し、さらに高めていくには何が必要か、どんな人材を育成していくのが必要なのか、それらを議論して具現化していくことが喫緊の課題だと思います。医学部に限った話ではなく、学外も含めた広く地域での産学官連携をさらに進めていく必要もあると思います。もう1つ自身の心に留め置く言葉で「たわいもない夢を大切にすることから革新が生まれる」というソニーの創業者である井深 大(いぶか・まさる)氏の言葉があります。学内でも胸襟を開いて“たわいもない夢”からでも良いので意見を交換し、さまざまなアイデアを有機的につなげていくシステムや方策ができれば本当にいいなと思っています。

略歴

1988年 長崎大学医学部卒業・附属病院研修医

1990年 九州大学理学部代謝生理学講座特別研究学生

1994年 長崎大学大学院医学研究科修了

1997年 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科腎泌尿器病態学助手

2000年 米国ネブラスカ大学研究員

2002年 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科腎泌尿器病態学助教

2008年 長崎大学病院泌尿器科講師

2009年 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科准教授

2014年 久留米大学医学部泌尿器科学講座主任教授