研究・産学官連携の研究TOPICS 【研究者インタビュー】 循環器病研究所 青木浩樹 教授

本学の研究活動は多くの研究者により支えられています。このシリーズでは、研究者を中心に、研究内容やその素顔を紹介していきます。

循環器病研究所 青木浩樹 教授

所属部署について教えてください

循環器病研究所(以下、循研)は、循環器系の内科・外科・小児科の研究部門が一つの場所に集まって相乗効果を生むことを狙う組織です。同じく基礎3号館に入っている分子生命科学研究所、ビジネス研究所、産学官連携推進室とともに、サイエンスと社会をつなぐ役割を担うと自らを定義しています。ご興味ある方は循研のホームページをご覧ください。

どのようなことを行っているのですか?

私たちは「今ないものを世の中に」というキャッチフレーズを掲げています。そこには、「研究成果を世に送り出す」ことと、「研究を通じて成長した人を輩出する」という二つの意味があります。

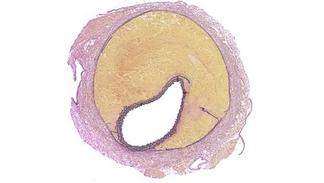

循研は心臓や血管の病気の病態解明に取り組んでいます。循環器病に関する研究成果を世に出すことにより、人類の共有財産であるサイエンスを少しでも前進させることが循研の使命です。

循研で実施した調査によると、研究という体験は若手の課題発見・解決能力、コミュニケーション能力、倫理観などさまざまな能力や価値観を大きく成長させます。このような能力や倫理観は、超高齢社会や人口減少を背景とする地域医療のさまざまな問題を創造的に解決していくための大きな力となります。その力を獲得した医師や研究者を世に送り出すことが循研のもう一つの使命です。

循研のキャッチフレーズは、「高い理想を持った人間性豊かな実践的人材の育成」「地域文化に光を与え、その輝きを世界に伝える」という本学の理念や、ブランディング事業の目的にも沿ったものです。

この道に進むことになったきっかけから、これまでの歩みを教えてください

九州大学医学部で学位研究後、臨床医として福岡市内の病院で勤務していた折、米国で活躍していた先輩からミシガン大学のポスドク(博士研究員)募集の話がありました。あまり深い考えはなく1995年に渡米し、その2年後に縁があってハーバード大学に移りました。1999年に山口大学に寄附講座ができた際に、学位研究でご指導いただいた教授からの推薦を受け、准教授(当時、助教授)に採用されました。寄附講座の任期が終わる頃、2008年に久留米大学の今泉勉先生の誘いで本学に移りました。現在は大動脈疾患の研究をしながら、循研のマネジメントを専任で担っています。

これまでの研究活動のなかで、特に大きな転機はありましたか?

これまでに在籍した各研究組織ごとに、転機となる経験をしたと思います。ミシガン大学では、実験方法や実験デザイン法など研究の基礎を学ぶことができました。ハーバード大学では、人生を賭けて研究に打ち込む一流の研究者に接し、志の高さや未知の世界に果敢に挑む姿に衝撃を受けました。その姿と自らとのギャップに情けない思いをしましたが、新しいものを発見し謎を解いていく研究の魅力に強く惹かれたのもこの頃でした。

現在もテーマとしている大動脈疾患の研究には、山口大学で取り組み始めました。大動脈瘤は当時、原因不明の「不治の病」でしたが、血管外科医の吉村耕一先生とともに薬で治せることを世界で初めて証明し、2005年にNature Medicineに論文を発表しました。製薬企業から資金を受けた寄附講座でじっくりと研究できる恵まれた環境があったからこそ成し遂げられた研究だったと思います。久留米大学では「大動脈疾患研究会」を立ち上げ、全国から幅広い分野の研究者が集まって知見を交換し、力を合わせて病態解明に取り組む場を作っています。

研究がすすまない時期、どうやって乗り越えましたか?

暗礁にぶつかることは、研究者なら誰でも日常的に経験していることと思います。そんな時に私はプロフェッショナルな仕事をしている人とお話しします。その中には同じ研究チームのメンバーも含まれます。問題に取り組む際のアプローチやフィロソフィーについてお話しして、私も話して発想の種を見つけるようにしています。そして何か思いついたら、あとはやってみるしかありません。

研究以外に大事にしているものはありますか?

正確には研究「以外」ではありませんが、私の第二の研究テーマである「組織デザイン」です。Nature Medicineに大動脈瘤の論文を発表した際には多くの反響があり、バックグラウンドや興味が異なる研究者との共同研究のメリットや難しさを意識し始めました。また久留米大学に移ってから、研究活動の中で若手が大きく成長する姿を目の当たりにしました。

このような経験から、力を合わせて新しいものを作り出す中で、人が自律的に活躍し成長するための組織デザインに魅力を感じるようになりました。2015年に入学した九州大学ビジネススクールで目的の達成や人の成長に適した組織をデザインするための戦略を体系的に学び、循研の組織デザインに取り組んでいます。

現場から離れて気分転換や休日にどんなことをされていますか?

研究の気分転換は研究です。大動脈疾患の研究で疲れたら組織づくりを考え、その逆もあります。家内は美術鑑賞が好きなので一緒に連れて行ってもらい、美術に関する知識や美しいものを見る楽しさを教えてもらっています。

現場での活動をとおして、社会、人にどのようなことをもたらしたいと思いますか?

「今ないものを世の中に」という方針に沿って、心臓や血管の病気の成り立ちを明らかにして人類の共有財産にすること、そして研究を通じて高度な能力を獲得した人を社会に送り出すことが循研の使命です。すなわち果敢な挑戦、多くの失敗、試行錯誤を通じた目的達成というダイナミックな活動を実施する場として循研をデザインし、現実化することが私の役割だと考えています。

研究者や医師を目指す方へメッセージをお願いします

研究にはロールプレイングゲームのような側面があると思います。このゲームには製作者はおらず、ゴールがどこにあるかもわかりません。ゴールは自分で設定して、それを目指すのです。

一人でスタートし、旅を続けながらいろんな能力を身に付けたり、違う能力を持つ人とチームを組んだりします。ゴールにたどり着いた時には素晴らしい達成感があり、さらに高いゴールが見えてくることもあります。

旅の途中では魔法のような力を持つ仲間に出会うことがあります。仲間とともに取り組んでいると、複雑な謎がスルスルとほどけて行く奇跡のような瞬間が訪れることもあります。

そうした経験の中で、より高いゴールを達成する旅がずっと続いていきます。その旅路自体が研究成果であり、自分や仲間の成長の証でもあります。研究は一生続く冒険の旅だと思います。

久留米大学が「地域の『次代』と『人』を創る研究拠点大学」を目指していることについて

我々の方針「今ないものを世の中に」は、循研が『次代』を創る『人』が育つ場であることを示しています。ここで互いに切磋琢磨し研究を完成させた若手は、医師、研究者、教育者として地域に、そして世界に貢献しています。

同時に、彼らは地域や社会全般の問題を捉えるセンサーであり、研究の場である大学にフィードバックするチャネルでもあります。この人のネットワークが久留米大学が持つ最大の財産であり、私は循研教授としてその形成に力を尽くしたいと考えています。

略歴

1988年 九州大学医学部卒業

1992年 九州大学医学部 心臓血管研究施設 医員

1993年 原三信病院 循環器科医師

1995年 米国ミシガン大学 博士研究員

1997年 米国ハーバード大学 博士研究員

1999年 山口大学医学部 助教授

(2007年 同准教授)

2008年 久留米大学 循環器病研究所 准教授

2011年 久留米大学 循環器病研究所 教授

2017年 九州大学大学院経済学府 産業マネジメント専攻(九州大学ビジネススクール)修了