研究・産学官連携の研究TOPICS 【研究者インタビュー】医学部内科学講座 心臓・血管内科部門 福本 義弘 教授

本学の研究活動は多くの研究者により支えられています。このシリーズでは、研究者を中心に、研究内容やその素顔を紹介していきます。

医学部内科学講座 心臓・血管内科部門 福本 義弘 教授

所属部署について教えてください

内科学講座心臓・血管内科部門の主任教授です。また、循環器病研究所の所長と久留米大学病院の副院長を兼務しています。

どのようなことを行っているのですか?

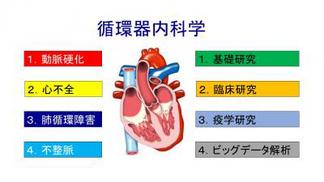

仕事の内容は多岐に渡ります。通常の臨床業務と副院長業務が大きいのですが、臨床業務以外に、教育と研究の仕事もしております。教育では、医学科の4-6年生の病棟での臨床実習(クリニカルクラークシップ)委員長をしています。研究では、循環器領域における基礎・臨床・疫学の3本柱の統括をしています。

まず、基礎研究では循環器病研究所で大動脈疾患・血管新生療法・心不全に関する研究をしています。臨床研究では、動脈硬化性疾患・肺循環障害・不整脈・心不全の研究、さらに疫学研究では、田主丸地区や宇久島での住民検診データを利用した研究をしています。これらは、歴代の教授がやってこられたことを引き継いでいるものであり、私自身のこれまでの研究も加味しながら遂行しています。これらの疫学研究は、2~3千人規模のものですが、2016年より、数十万人をターゲットにしたビッグデータの研究を開始しました。我々だけではできないビックデータの解析についてはバイオ統計センターと連携して取り組んでいるところであります。対象とするのは、主として心血管病ですが、生活習慣病や腫瘍循環器病学など非常に多くのアプローチがあります。久留米大学は統計解析の先生方との距離が近く、研究を進めやすい豊かな環境にあります。

この道に進むことになったきっかけから、これまでの歩みを教えてください。

九州大学医学部の学生実習で循環器系に興味を持ったのが始まりです。癌よりも動脈硬化系疾患の研究が自分に向いていると思い、九州大学循環器内科に入局しました。研修医期間が終了し、動脈硬化の基礎研究を行った後、臨床医としてその知識を高めるべく邁進してまいりました。当時の1990年代は、コレステロールと心筋梗塞(心臓の動脈硬化)の関係が着目され、研究が始まった時代です。これをうけて1998年からの3年間、ハーバード大学に留学し学びました。帰国後は、2006年に東北大学に移り、肺循環障害や心不全の臨床および研究にも携わることになりました。そして2013年、久留米大学心臓・血管内科の4代目主任教授として着任いたしました。そのとき既に当科には循環器系の基礎研究、臨床研究、疫学研究(田主丸研究)の3つが研究の土壌としてあり、そのシステムをそのまま引き継ぎました。

このほか、現在は腫瘍循環器病学(オンコ・カーディオロジー)にも取り組んでいます。これは、抗がん剤治療の副作用で心臓に障害を起こし、悪性腫瘍と心臓病のある人が増加しており、この分野での新たな学会が必要だということで、東京大学を中心として、2017年に「腫瘍循環器学会」が発足されました。久留米大学では、大学病院での前向き観察研究やビッグデータを活用した先進的な取り組みに励んでいます。

これまでの研究活動のなかで、特に大きな転機はありましたか?

東北大学に異動したのが大きな転機となりました。東北大学での7年間の経験は私にとって非常に大きなものです。九州大学では動脈硬化が中心の研究でしたが、東北大学で肺高血圧症や心不全を診るグループチーフを務めた経験は、その後現在にいたるまで大きく影響している重要な期間でした。さらに、東北大学での慢性心不全の疫学研究では、初めて携わる大規模疫学研究への興味を大きくし、経験を積む機会となりました。東北大学での経験と知識を基礎として、久留米大学でさらに多様な研究に取り組んでいます。

研究がすすまない時期、どうやって乗り越えましたか?

研究が進まない時期というのは、常にあります。乗り越えてきたかはその時点ではよく分からずにいましたが、九州大学循環器内科入局当初、当時の竹下彰教授から「仮説が証明できてもできなくとも、どちらでも論文になるように研究を組みなさい」と指導を受けたことを常に意識し、断念する選択肢は持たずにきました。AとBの治療で有意差が出ても出なくとも、世の中に情報発信する研究を行う、別の言い方をすると、ネガティブデータであっても意味があるような研究に組みなさいとの教えは、研究者として大変幸せなことであったと思います。

お仕事以外に大事にしているものはありますか?

家族です。5歳の子と遊ぶのがとても楽しみです。

現場から離れて気分転換や休日にどんなことをされていますか?

普段なかなか取れない家族との時間を作り、一緒に過ごすことです。家族共通の趣味をつくれたらと。囲碁でもしようかと話しています。また、本は常に傍に置き少しの時間でも開いて読んでいます。

現場での活動をとおして、社会、人にどのようなことをもたらしたいと思いますか?

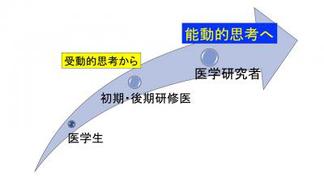

きちんとした医療人を育成して社会に還元することが大切な、そして大きな目標だと思います。初期・後期研修医を終了、あるいは専門医を取得しても、それだけでは習うだけであり、物事を受動的にしか考えられないと思います。自ら疑問を投じ研究をする、そして一人一人が能動的に物事を考え、周囲との協力によって成果を上げられるような連鎖をつくりたいと思います。医局員には、そのような医師となって社会で活躍してもらいたいと思っています。

研究者や医師を目指す方へメッセージをお願いします

医学生、初期・後期研修医の時期は受け身の考え方が中心です。自ら見つけてやろうと考えるのは研究活動を始めてからです。研究をすることによって物事の考えた方が能動的になり、社会を見る目も変わります。ぜひ、研究活動を頑張ってほしいと思います。

久留米大学が「地域の『次代』と『人』を創る研究拠点大学」を目指していることについて

大学は次代を担う人材を育成する場所です。当科の循環器病研究所では、青木浩樹教授が言われるように「分かっていないことを明らかにする」のが研究の本質ですから、研究所をとおして、また、研究生活を通じて、分からない事の解明、同時に人としての成長をみる環境として当科研究所を活用いただければ幸いです。

略歴

1991年 九州大学医学部卒業

1991年 九州大学病院研修医

1993年 九州大学医学部研究生

1995年 北九州市立医療センター医師・副部長

1997年 九州大学病院医員

1998年 ハーバード大学ブリガム・ウイメンズ病院研究員

2001年 九州大学病院医員(2003年助手、2004年講師)

2005年 麻生飯塚病院医長

2006年 東北大学病院助手(2007年助教、2008年講師)

2011年 東北大学大学院医学系研究科准教授

2013年 久留米大学医学部内科学講座心臓・血管内科部門主任教授

2014年 久留米大学病院高度救命救急センター副センター長兼任

2015年 久留米大学循環器病研究所所長兼任

2017年 久留米大学病院副院長兼任