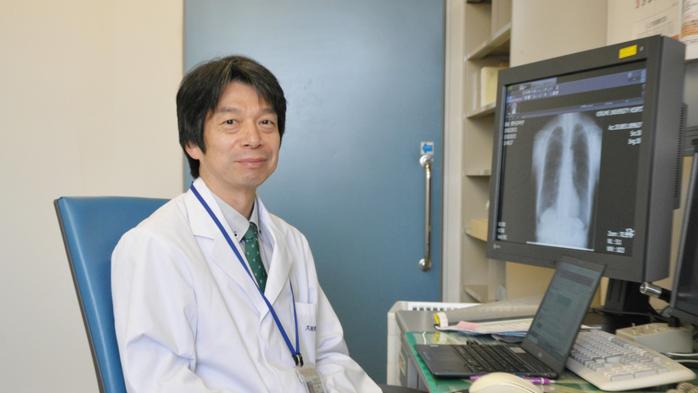

研究・産学官連携の研究TOPICS 【研究者インタビュー】医学部内科学講座(呼吸器・神経・膠原病内科部門) 呼吸器病センター 川山 智隆教授

本学の研究活動は多くの研究者により支えられています。このシリーズでは、研究者を中心に、研究内容やその素顔を紹介していきます。

医学部内科学講座(呼吸器・神経・膠原病内科部門)教授 呼吸器病センター 川山 智隆教授

所属部署について教えてください。

医学部の内科学講座の呼吸器・神経・膠原病内科部門に所属していて、久留米大学病院の呼吸器病センターで診療を行っています。

どのようなことを行っているのですか?

呼吸器病センターは、主に肺の病気で悩んだり、苦しんだりしている患者さんの診療を行ったり、相談を受けたりしています。診療では検査、診断と治療を行っています。肺の病気をお持ちの患者さんに対しては、内科的なお薬の処方のみならず、放射線治療や手術療法が必要なこともありますので、呼吸器病センターでは、呼吸器内科、胸部放射線科と胸部外科専門の先生方との合同診療を行っています。いわゆる肺の病気のトータルコーディネートを行っています。

この道に進むことになったきっかけから、これまでの歩みを教えてください。

久留米大学医学部医学科を卒業して、自分が進む道を考えるときに、やはりヒトを総合的にケアしたいと思うようになっていました。手先が不器用なこともあり、外科に進めば患者さんに迷惑をかけると思いまして、総合的に診ることのできる内科医を専攻しました。内科を研修している間、“ヒトが生きるには酸素が必要なんだ”と考えるようになり、専門として呼吸器内科の分野を選択しました。現在は、久留米大学病院呼吸器病センターで、肺の病気は何でも診療していますが、主に慢性閉塞性肺疾患(むかし肺気腫と呼ばれていました)や気管支ぜん息などの慢性的な肺の病気の診療や研究に従事しています。

これまでの研究活動のなかで、特に大きな転機はありましたか?

呼吸器内科学の研究領域は、腫瘍学、感染症学、生理学、免疫・アレルギー学、遺伝学など多岐にわたります。呼吸器内科医を続けてきて、2人の教授に師事しました。1人目の教授に師事したときには呼吸器感染症学を学び、結核や薬剤耐性菌感染症などの研究を行いました。しかし2人目の教授に出会い、慢性閉塞性肺疾患や気管支ぜん息の患者の苦しみを教示していただき、2002年McMaster大学(カナダ)のぜん息研究所へ留学の機会をいただきました。そこでぜん息の分野で世界的に有名なPaul M. O’Byrne先生に出会い、ぜん息研究への考え方が大きく変わったように思います。そのときの体験が今の診療にも役立っているように思います。留学を斡旋していただいた相澤久道先生に感謝申し上げます。

研究が進まない時期、どうやって乗り越えましたか?

研究がうまく進んだという経験は一度も無かったように思います。今も暗闇を進んでいるような状況です。少しでも前に進むには、多くの人脈が必要であると認識しています。一人では何もできないと思っています。

お仕事以外に大事にしているものはありますか?

家族でしょうか。わたしが好きでしている仕事とはいえ、休日もなく、毎日朝早くから夜遅くまで家を留守にして、家族サービスもできないわたしを支えてくれて感謝しています。

現場から離れて気分転換や休日にどんなことをされていますか?

家にトイプードルがいますので、いっしょにお散歩ですかね。あとは医学とは関係のない分野、とくに歴史本の読書でしょうか。

現場での活動をとおして、社会、人にどのようなことをもたらしたいと思いますか?

肺は酸素を取り込む重要な臓器だと考えています。肺が壊れたら、そのヒトの健康も失われると思っています。肺の病気を治療することも重要でしょうが、肺の病気を予防することや肺の健康を保つようなことをしたいですね。Clean airです。

医師を目指す方へメッセージをお願いします。

「医術は仁術」とよく言われます。仁は朱子学的にヒトの内面に存在する正しい行いをする核(気持ち)のようなものを指すようです。医療は正しく使用されなければなりません。現在の医療は科学的根拠に基づいて行われますので、医学も科学だと言えます。科学はヒトを幸せにするものでなければなりませんが、しばしば悪用されます。“医師とはなんぞや”と何のために医師が必要なのか、何のために医師を目指すのかを、常に考え、行動してほしいと思います。

久留米大学が「地域の『次代』と『人』を創る研究拠点大学」を目指すことについて。

しばしば学校の勉強は座学で机上の空論を並べられて、ついつい知識のため、テストのための勉強をしがちです。良い大学に入学するために、将来的に何の役に立つかわからないまま暗記をしてきた方も多いのではないでしょうか。学校で学ぶことの重要性はより良い成人あるいは社会人を育成することにあると考えます。久留米大学では、より良い社会人を育成することで、社会あるいは地域に貢献できるような、実践的かつ創造性に富む教育を続けていると思っています。われわれ教員も少しでも多くのより良い社会人を育成するために努力していく必要があると考えています。

略歴

1990年 6月 久留米大学医学部内科学第一講座入局・研修医

1994年 4月 久留米聖マリア病院 呼吸器内科 医員

1996年 8月 久留米大学病院高度救命救急センターICU兼務

1997年 7月 社会保険田川病院 呼吸器内科 医員

1999年 4月 社会保険田川病院 呼吸器内科 医長

2002年 7月 カナダ国マックマスター大学喘息研究所へ留学

2004年 7月 久留米大学医学部内科学第一講座 助教

2005年 7月 久留米大学医学部内科学講座 呼吸器・神経・膠原病内科部門 講師

2012年 1月 久留米大学医学部内科学講座 呼吸器・神経・膠原病内科部門 准教授

2017年 4月 久留米大学医学部内科学講座 呼吸器・神経・膠原病内科部門 診療部長

2017年 4月 久留米大学病院 呼吸器病センター 教授