研究・産学官連携の研究TOPICS 【研究者インタビュー】病理学講座 矢野博久 教授(大学院医学研究科長)

本学の研究活動は多くの研究者により支えられています。このシリーズでは、研究者を中心に、研究内容やその素顔を紹介していきます。

病理学講座 矢野 博久教授 (大学院医学研究科長)

所属部署について教えてください。

医学部病理学講座に所属しています。久留米大学医学部病理学講座は、1998年の講座再編により、それまでの第一病理学講座および第二病理学講座が、一つの病理学講座に統一されました。研究体制は独自性を維持していますが、教育、病理診断に関しては、旧体制の垣根を越えて共同で行っています。

私は、旧第一病理学講座の主任教授として11年前に選任されました。旧第一病理学講座は、久留米大学が九州医学専門学校として創立された1928年に開講しました。私は、第六代の教授となります。病理学講座には、旧二病理に大島孝一主任教授、杉田保雄神経病理担当教授が在籍され、また、病院病理部には秋葉純教授が在籍しており、全員で診断、教育、研究に取り組んでいます。

どのような研究を行っているのですか?

旧一病理学講座の先々代の中島俊郎教授、先代の神代正道教授の在籍中は、教室を上げて肝臓、特に肝臓癌の研究に取り組み、世界的な業績をあげてきました。私も同じく数名のスタッフや大学院生と肝臓癌の病理学的研究に取り組んでいます。

講座内には、泌尿器科、耳鼻科、歯科口腔医療センター、乳腺外科、皮膚科など、学内の色々な診療科から大学院生を受け入れ、それぞれの専門分野の病理学的研究に従事する、幅広い研究体制となっています。

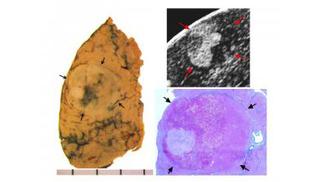

肝臓の研究に関しては、消化器内科、肝胆膵外科、放射線科と協力しながら、研究を進めています。腫瘍の切除組織や生検標本のHE染色標本(単に組織の形態を観察する目的で核を青紫色、細胞質を淡紅色に染色した標本)や免疫染色標本(抗体の特異性を利用して組織を染め分け、抗原の存在や局在を顕微鏡下で観察できるようにした標本)を用いた病理形態学的研究や分子病理的研究、組織からマクロあるいはマイクロダイセクション法(顕微鏡にレーザー照射装置が接続された機器を使って、顕微鏡下で組織切片を観察しながら、切片上の標的とする細胞塊をレーザーによって切り出す方法)を用いた遺伝子発現の研究、培養がん細胞を用いた各種分子の機能解析や分子標的治療の基礎的研究など、多彩な研究を行っています。

また、高度な研究を遂行するためには共同研究が必要で、最近では国内外の研究施設や企業と共同研究を行っています。特に、シンガポール生物工学・ ナノテクノロジー研究所(IBN)との新規薬剤輸送システムを使用した共同研究は新しい癌治療法の開発に繋がる大事な研究だと思っています。

研究者になったきっかけから、これまでの研究の歩みを教えてください。

なぜ自分が研究をしているのか不思議な気もします。病理学講座の前任教授の神代正道先生には学生時代から懇意にしていただき、それがきっかけで、病理の大学院に進みました。大学院生の時から神代先生の元で肝癌の研究を自由にできる機会を与えられたことで、今の私があるのだと思います。また、神代先生のご好意により、大学院終了直後に米国ボストンのハーバード大学/ベス・イスラエル病院病理に留学させていただき、そこで、Stephen J.Galli教授と出会い、リサーチマインドを教えていただいたことも大きなきっかけになったと思います。

それと、もちろん、病理学講座で一緒に研究できる仲間と出会ったこと、そして彼らと一緒に楽しい研究が出来たことが、今日に繋がっていると思います。やはり、素晴らしい人との出会いが大事ですね。私の肝癌の研究は、世界的にも数が少なかった肝癌の培養細胞を樹立することを大学院生時代に始め、その後、研究室の仲間たちと一緒に、世界で最も多いと言って過言ではない13種類の肝癌培養株の樹立に成功しました。そして、これらの樹立した肝癌細胞株を使用して肝癌の実験病理的研究を独自にあるいは学内外、そして国外の研究者と行っています。

これまでの研究人生のなかで、特に大きな転機はありましたか?

米国留学は大きく人生を変えたと思います。大学院修了後に神代先生が留学されていたハーバード大学への留学を切望しておりましたが、その夢叶って、29歳から2年間留学させていただきました。研究とはどのようにやるべきか、リサーチマインドをしっかり学べたのは、研究者の道に進む大きな自信になったのではないかと思います。

研究が進まない時期は、どうやって乗り越えましたか?

大学院3年生の時に上手く研究が進まず、研究はやめて臨床に帰ろうかと思ったこともありましたが、根気よくやるべきことを毎日続けていると、なんとか上手くブレイクスルーできたので、努力は必ず報われると思ってやることが大事だと思っています。

研究以外に大事にしているものはありますか?

研究は成果が出て、患者さんに還元できるまでには時間がかかります。正確かつ迅速な病理診断は、直接的に患者さんの役に立てるのでとても大事なことだと思っています。また、医学部学生の卒前卒後教育はもちろん重要です。病理医を含めて立派な医師や研究者を育てることは、簡単に100倍、1000倍のパワーになります。患者さんのために良き医師や研究者になると決意している医学部あるいは医学研究科の学生さんは、とても大事にしたいと思います。また、あたり前のことですが、講座や医学研究科の管理・運営は、それを支える教職員の協力無くしてはできませんので、いつも感謝しています。

研究に没頭したときの気分転換や休日にどんなことをされていますか?

良い研究成果がでたり、学会活動が上手く行ったりした時には、ご褒美として美味いものを食べて、好きなお酒を飲み、リセットして、また翌日から頑張ります。時々飲みすぎて頑張れない時があります(お許しください)。その他、プロ野球観戦にヤフオクドームに足を運んだり、休日には、1万歩を目指してウォーキングをしています。四季の移り変わりを見ることができて楽しいですね。ウサギを飼ってるのですが、疲れた時は結構癒されています。

研究をとおして、社会、人にどのような成果をもたらしたいと思いますか?

私は、肝臓癌の基礎的研究に従事していますが、患者さんの診断や治療など、臨床に役立つ研究をすることをモットーにしてきました。これからも、そのスタンスは変わらないと思います。

研究者を目指す方へメッセージをお願いします。

やはり、研究者は、まず、研究が好きじゃないと勤まらないと思います。だから興味ある研究テーマを持つことが大事だと思います。また、研究は失敗の繰り返しで、思ったとおりの結果が出ないことが多く(それが面白いところですが)、簡単には成果は出ません。ですから、そんな時、アドバイスをくれる良き指導者や相談できる良き仲間が大事ですね。粘り強く、時間を惜しまず、直向きに努力すれば、努力は報われると私は信じています。

久留米大学が「地域の『次代』と『人』を創る研究拠点大学」を目指すことについて。

前にも触れましたが、次世代の素晴らしい研究者や研究支援者を育成することは、久留米大学、久留米市、日本、そして世界のためにとても重要ですので、今後とも力の続く限り人材育成に取り組んでいきたいと思います。

大学院医学研究科長としてメッセージをお願いします。

約3年前に大学院医学研究科長に就任しましたが、医学研究科の理念・目的である「地域、世界、未来を担う人材育成と先駆的学術研究の発信拠点」を念頭に入れ努力しています。具体的には、(1)大学院生同士の交流促進・研究環境の整備、(2)医学研究科への進学者増と国際化の促進、(3)専攻コース・分野の新設による医学研究科の充実と活性化などを目指しています。また、本年7月27日午後に、第2回目の医学研究科教育ワークショップを学内で開催し、より魅力ある医学研究科を目指してディスカッションする予定ですので、興味のある方はどうぞご参加ください。

大学院医学研究科のFacebookページヘ

略歴

1983年 久留米大学大学医学部卒業

1987年 久留米大学大学院医学研究科博士課程修了

1987年 久留米大学医学部病理学講座助手

1987年 米国ハーバード大学/ベス・イスラエル病院病理留学(2年間)

1991年 久留米大学医学部病理学講座講師

2002年 久留米大学医学部病理学講座助教授

2007年 久留米大学医学部病理学講座主任教授

2012年 シンガポールIBN Adjunct Clinician Scientist兼務

2015年 久留米大学大学院医学研究科科長 兼務