研究・産学官連携の研究TOPICS 【研究者インタビュー】先端癌治療研究センター(肝がん部門長) 古賀浩徳 教授

本学の研究活動は多くの研究者により支えられています。このシリーズでは、研究者を中心に、研究内容やその素顔を紹介していきます。

先端癌治療研究センター「肝がん部門」 古賀 浩徳教授

所属部署について教えてください。

先端癌治療研究センター・肝がん部門です。肝がんに関する基礎的あるいはトランスレーショナルな研究(基盤研究で得られた成果を臨床に使えるものとして橋渡しする研究)を推し進める部門です。膵がんや肝再生についても研究しています。構成員は「医学部内科学講座消化器内科部門」および「医学部病理学講座」に属する医師とアシスタント2名、秘書1名です。

どのような研究を行っているのですか?

肝がん・膵がんの病態や早期診断、治療に関わる研究、さらに肝再生に関する研究を基礎および臨床の両面から行っています。

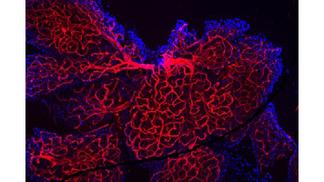

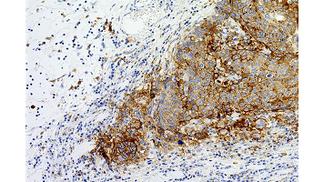

多血性腫瘍の代表である肝がんに関しては、がん特有の血管や代謝などが作り出す「がん微小環境」に着目しています。つまり、がん細胞にとっての「ゆりかご」のような環境が成り立っている仕組みを明らかにし、その中に治療標的を見いだそうとする研究です。強力なNew FP療法(進行肝がんに対し、奏効率70%という極めて高い臨床効果を有する5-FUとプラチナ併用動注化学療法)も抵抗性を持つ肝がん細胞の形質解析もその一部です。予後不良な膵がんに対しては、新たな早期診断法の確立を目標としています。一般に、がん細胞からは「エクソソーム(さまざまなタンパク質や脂質、RNAなどが含まれている細胞内小胞)」という小胞が細胞外に多く分泌されていますが、この小胞の中にはがん細胞内のさまざまな情報が含まれています。したがって、例えば膵液のエクソソームを解析することで早期膵がんを見つけることも可能ではないかと考えています。これはすでに臨床試験として久留米大学病院で始まっています。

がん研究以外にも、「肝再生」は大きな研究テーマです。この研究の狙いは、肝硬変の患者さんの血液からCD34陽性細胞を取り出し、それを同じ患者さんの肝臓に肝動脈経由で送り込むことで硬くなった肝臓の再生を促すことです。

ほかにも、「肝がん幹細胞」や「iPS細胞を使った新規薬物送達」に関する研究など、多彩な研究を精力的に行っています。

研究者になったきっかけから、これまでの研究の歩みを教えてください。

研修医1〜2年目に赴任していた総合病院で、「Immotile Cilia Syndrome(現 Primary Ciliary Dyskinesia ):原発性繊毛機能不全症候群」の患者さんを持ち、超微形態学的に気管支粘膜や精子などにおけるダイニンアーム(dynein arm:繊毛の運動モーターの役割を持つアーム(腕)部)の欠損を証明できたことや、当時提唱されたばかりの「骨髄異形成症候群(MDS)」や、「悪性リンパ腫における異常IgG起因性赤芽球癆」など興味深い病態について、大学講師や助教授の先生と一緒に熱く議論できた経験が、研究にも目を向けさせてくれたのだと思います。さらに、国立がんセンターレジデント時代に、遺伝子解析を巡る怒濤のような情報に接したのが転機だと思っています。

久留米大学に赴任してからは、しばらくがん研究から離れていましたが、1997年の先端癌治療研究センター設立と同時に肝がん研究を再開しました。2008年から2010年までのブラウン大学留学中は、がんや発生・再生の根源に関わるシグナル伝達系であるWntシグナル(発生・発癌・幹細胞機能維持など多彩な作用を有するシグナル伝達系)に関する研究を行いました。現在では、臨床の肝がんチームの統括役も拝命し、基礎と臨床の相互作用をいかに強化して、がんに対する新しい治療法につなげていくかに腐心しています。

これまでの研究人生のなかで、特に大きな転機はありましたか?

大きな転機は米国留学です。それまで結果が出るような仕事しかしていませんでしたが、結果が出ない(かもしれない)研究があるのだと、帰国後初めて悟りました。実験結果に対する謙虚さ。これが転機を通して得たものです。

研究が進まない時期は、どうやって乗り越えましたか?

「逃避」と言っては語弊がありますが、研究からいったん離れて、気持ちをリセットすることでしょうか。

研究以外に大事にしているものはありますか?

家族と一緒に過ごしたり、気分転換をする時間と運動、それにおいしい食べ物やワインです。

研究に没頭したときの気分転換や休日にどんなことをされていますか?

まず、研究に没頭できる時間が激減したことを嘆いています。そんな中、気分転換としては、赤ワインを飲みながらのギター練習とYouTubeを利用したカラオケです。赤ワインの評価はアプリを使って管理しています。安くてうまいワインを探し出し、セラーに貯めています。カラオケは家でやるとうるさがられるので、なるべく飲み会から流れて外で発声することにしています。

事務仕事が多くなったので、サルコペニア(加齢による骨格筋量の低下)対策として、病棟の階段を2階から10階まで2段ずつ上がるのを日課とし、週末には欠かさず走り、筋トレもします。

春から夏にかけてはとても忙しく、野菜作りや釣りに没頭します。釣り場は主に漁港の防波堤やカキ養殖用の筏(いかだ)です。魚の調理法はYouTubeから学びます。2017年はさまざまな魚の調理法をマスターしました。

研究をとおして、社会、人にどのような成果をもたらしたいと思いますか?

実際に患者さんのためになる治療法に直結する成果を、一日も早く出したいと思っています。

研究者を目指す方へメッセージをお願いします。

研究をする際に重要なのは自己管理だと思っています。そして、知的生産をどうしたらうまくできるか、常に考えられる人は研究に向いていると思います。リサーチマインドを少しでも持っている人は迷わず研究を始めてみることです。

久留米大学が「地域の『次代』と『人』を創る研究拠点大学」を目指すことについて。

「大学は地域に対して何ができるのか」は、大きなテーマだと思いますが、このプロジェクトの中に組み込まれた具体的な計画を着実に実行していくことが、「次代」と「人」の創造につながるのだと信じています。

略歴

1988年 岡山大学医学部卒業。岡山大学医学部第一内科入局 岡山済生会総合病院内科

1990年 国立療養所津山病院内科

1992年 国立がんセンター中央病院・レジデント(画像診断部・肝胆膵)

1994年 久留米大学医学部第二内科(現 消化器内科部門)入局

2002年 久留米大学医学部内科学講座消化器内科・助手

2004年 久留米大学医学部内科学講座消化器内科・講師

(2005年〜2007年) (医局長)

2008年 ブラウン大学・Liver Research Center留学

2010年 帰国

2014年 久留米大学医学部内科学講座消化器内科・准教授

2015年 久留米大学医学部内科学講座 消化器先端医療研究部門・教授