研究・産学官連携の研究TOPICS 【研究成果】動物実験センター塩澤 誠司准教授らの研究成果が、動物向けiPS細胞由来再生医療等製品の開発に

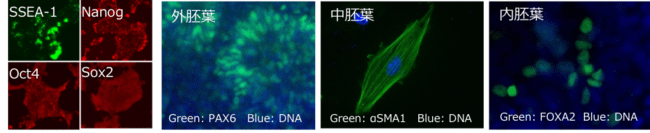

これまでイヌ等の一部の動物種では、マウスやヒトに比べiPS細胞(※1)の樹立が困難(多能性誘導耐性)であることが知られていました。本学医学部動物実験センター 塩澤誠司准教授らの研究グループ(日本大学生物資源科学部 獣医学科獣医外科学研究室 枝村一弥教授、慶應義塾大学医学部生理学教室 岡野栄之教授)は、共同研究でこの課題を克服し、臨床応用に適したiPS細胞を作製する独自技術を完成させ、特許を共同出願しています。

その技術を用いたiPS細胞由来イヌ間葉系幹細胞(MSC)(※2)をはじめとする多様な再生医療等製品の研究開発が、動物再生医療を推進するベンチャー企業 株式会社Vetanic(本社:東京都 港区、代表取締役CEO:望月 昭典)により進められることとなりました。動物用再生医療等製品として製造販売承認申請し、実用化を目指して開発が進められます。

この実用化により、福岡県が推進するワンヘルス(※3)への貢献も期待されます。

用語説明

(※1)iPS細胞とは:

細胞を培養して人工的に作られた多能性の幹細胞のこと(人工多能性幹細胞(induced pluripotent stem cell))。2006年8月に京都大学の山中伸弥教授らにより世界で初めてiPS細胞が作製され、その画期的な功績から2012年にノーベル医学・生理学賞を受賞した。山中らは、皮膚などに分化・成熟した体細胞に4つの初期化遺伝子を組み込むことで、あらゆる生体組織に成長できる受精卵のような万能な細胞を作ることに成功した。この技術を基に現在数多くの再生医療技術の開発が国内外で進められている。

(※2)間葉系幹細胞(MSC)とは:

MSCは体にもともと備わっている幹細胞(体性幹細胞)の一つで、自己複製能と他の細胞への分化能を持つ細胞である。iPS細胞に比べると分化できる細胞のタイプが限られているが、骨、軟骨、脂肪、神経、肝細胞など、様々な細胞に分化できるという性質を持つことから、再生医療への応用が注目されている。既にヒトにおいて承認済みのMSC製剤も販売されており、疾患治療の実績が積み上げられつつある。現在臨床的には脂肪や骨髄、末梢血などから採取・増殖したMSCが用いられている。

(※3)ワンヘルスとは:

人の健康と動物(家畜、愛玩動物、野生動物の別を問わず全ての動物)の健康、そして環境の健康(健全性)は、生態系の中で相互に密接につながり、強く影響し合う一つのもの「ワンヘルス」(One Health)であり、これらの健全な状態を一体的に守らなければならない、とする理念。令和3年1月5日に「福岡県ワンヘルス推進基本条例」が公布、施行されており、人と動物と環境の健康を一体的に守るための6つの課題への取り組みや組織作りなどが定められている。(参考:福岡県HP )