研究・産学官連携の研究TOPICS 【研究者インタビュー】医学部感染医学講座 基礎感染医学部門 小椋 義俊 教授

本学の研究活動は多くの研究者により支えられています。このシリーズでは、研究者を中心に、研究内容やその素顔を紹介していきます。

所属部署について教えてください

本講座は、本学の前身である九州医学専門学校設立の翌年(昭和4年)、細菌学教室として開講しました。以来、結核菌、らい菌、マイコプラズマをはじめとする各種細菌の病原性ならびに培養法に関する研究が行われてきました。

私は2020年6月より第七代教授に就任し、伝統を継承するとともに新たな研究の展開に努めています。細菌学は、病原菌のみでなく常在細菌叢も対象とすることから、その研究領域は多岐にわたり、多様な診療科に深く関わっています。このため、学内外の幅広い分野の医師・研究者との連携のもとに研究を進めています。

研究者を志したきっかけは何ですか

私が研究者を志すようになったのは、高校二年生の頃、野口英世博士の研究に対する熱意に強く心を動かされたことがきっかけです。その頃から、細菌の研究に携わりたいという思いを抱くようになりました。それまでは大学進学について具体的に考えていなかったので、大きな進路の転換でした。医学部へは進まず、理学系の大学に進学し、研究者を目指すことになりました。

どうしてこの専門を選んだのですか

大学時代には土壌細菌の生態学的研究に取り組み、大学院ではモデル細菌を対象とした細胞生物学的研究を進めてきました。当時すでに研究の主流は、モデル細菌から真核生物や高等生物を用いた研究へと移行しつつありましたが、私は細菌学の分野にはまだまだ未解明の課題が数多く残されていると強く感じていました。そのため、大学院修了後も細菌学研究を継続することに決めていました。特に病原細菌の研究に取り組みたいと考え、医学部感染症学講座に所属することにしました。

仕事で大切にしていることを教えてください

私が仕事で大切にしているのは、教育・研究はもちろんのこと、学会活動や社会貢献にも積極的に取り組む意識です。特に、私自身を育ててくれた学会に対しては深い愛着があり、後進の育成や分野の発展に寄与できるよう、伝統は大切に残しつつ、時代に合った改革を進めるなど、積極的に運営に関わっています。

また、学内外の大学や研究所に所属する教員・医師・研究者・学生など、多様な立場の方々との交流を大切にしています。異なる分野の方と接することで、自身の仕事にも役立つ貴重な知見や新しい視点を得ることができます。また、困ったときには互いに相談し合い、助け合える関係を築くこともできます。そのためにも、交流会や懇親会など人の集まる場にはできるだけ参加し、面識のない方とも言葉を交わすよう心がけています。

どういうところにやりがいを感じますか

「正しく行われた研究結果は決して裏切らない」というところです。適切な方法で得られた結果は、誰が取り組んでも再現され、容易に覆されるものではありません。その一方で、その「正しい方法」を見極めることや結果を何度も確認することは研究の難しさでもあり、大変さでもあります。

技術の進歩で新しい知見が加わり、従来の理解が修正されることはあります。しかし、その時代の技術で正しく行われた研究は、今もなお十分な価値を持ち続けると考えています。さらに、自らの研究結果を発展させていくことはもちろん、世界の研究者が自身の結果を検証し、追従し、ときには自分では成し得なかった大きな発見に至ることもあります。そのような他の研究者との競合の過程にも、悔しさと同時にやりがいや喜びを感じています。

大学院時代について

大学院に進学した理由は?

大学進学前から、大学院へ進学したいと考えていました。実際に大学院に在籍してみると、世界的にも第一線で活躍されている方が多数おり、その研究姿勢や成果に触れることで強い刺激を受け、学位取得後は研究者になりたいという意欲が一層高まりました。

大学院で学んだものは?

大学院在学中は、大学の敷地内にある寮で生活し、朝から深夜までひたすら研究に打ち込んでいました。効率的であったかは別として、振り返れば、人生で最も研究に没頭していた時期だったと思います。学生同士や教員との飲み会もよくやっていましたが、飲みながら話していたのはほとんどが研究の内容でした。研究の立案から方法の設定、結果の解釈に至るまで、研究室内外の教員や先輩・同期の学生と相談しながら進めましたが、最終的な決定は自分に任せてもらえていたので、研究者としての基礎的な素養を身につけることができたと思っています。

学位を取得することについて

学位を取得するということは、研究者としての自立性を確立し、独立して研究を遂行できることを意味すると考えています。私が在籍していた大学院では、学位取得の要件を満たしていたとしても、独立した研究者として十分な資質が備わっていないと判断されれば、学位取得が延期されることも少なくありませんでした。特に私の所属していた研究室の教授は厳しく、年限内に博士の学位を取得できたのは私が二人目程度で、ほとんどの先輩や同期はオーバードクターをしていました。博士論文についても、ほぼ休みなく1か月間にわたり何度も書き直しを重ね、最終的にはA4用紙で約70ページに及ぶ論文を書き上げました。現在、私の母校でも当時にくらべれば柔軟な運用がなされているようですが、学位取得にはやはり研究者として必要な資質が備わっているかどうかを見極めることが重要で、指導教官はそのための教育を行う必要があると思います。

現在はどのような研究を行っていますか

ゲノム解析を中心に、下痢症や敗血症の原因菌の病原性や薬剤耐性の研究を行っています。特に、病原細菌の進化に関心を持ち、なぜヒトに病気を引き起こすように進化したのかを菌の視点で明らかにし、その制御や治療に繋げることを目指しています。

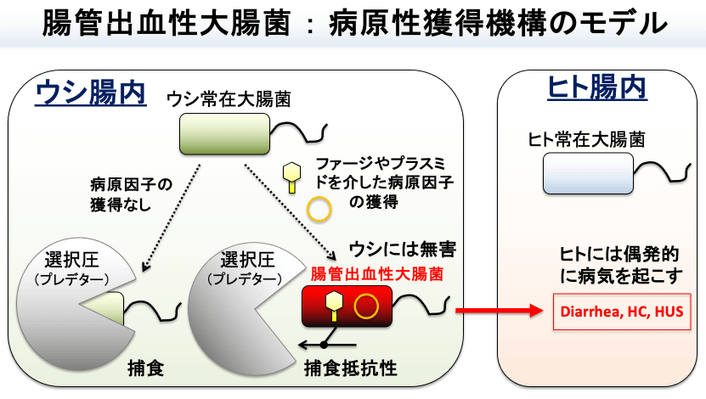

例えば腸管出血性大腸菌O157は、志賀毒素、3型分泌装置、エンテロへモリジンなどの病原因子を持ち、ヒトに出血性大腸炎やHUSを引き起こします。一方で本来の宿主であるウシにはほとんど病原性を示しません。O157がヒトに病気を起こす理由は偶発的であり、ウシの消化管内や飼育環境に存在する原生生物から身を守るために病原因子を獲得した可能性があると考えています。この「真の標的」を明らかにすることで、O157制御の手がかりを得ることを目指しています。

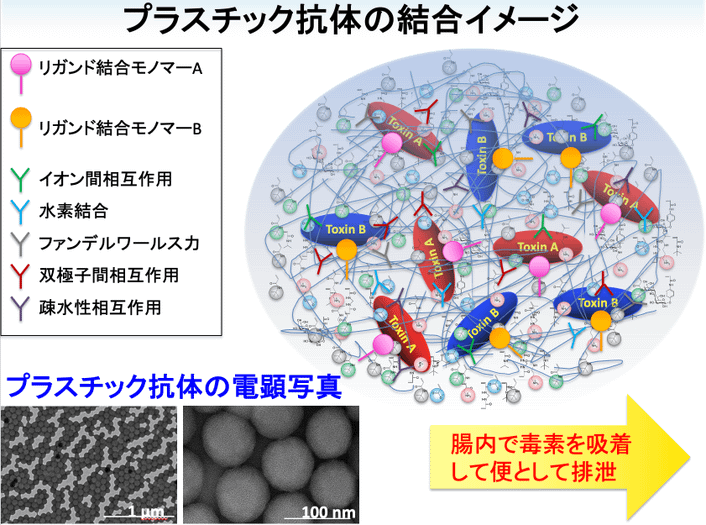

また、抗菌薬に依存しない治療法の開発も進めています。O157感染症では、抗菌薬の使用が毒素の放出を促し症状を悪化させることがあります。また、抗菌薬関連下痢症を起こすディフィシル菌による感染症では、抗菌薬は効きが悪く難治性で再発を繰り返します。私たちは志賀毒素やCD毒素に特異的に吸着して無毒化する人工抗体(プラスチック抗体)を開発しており、志賀毒素に対する抗体はすでに特許を取得、現在は実用化に向けた検討を進めています。さらに、腸内細菌叢の制御やウイルス感染症への応用も視野に入れ、幅広く研究を展開しています。

研究が行き詰ったときや休日はどのように過ごしていますか

自然が好きなので、自然の中で過ごすことで気持ちを切り替えるようにしています。最近はあまりできていませんが、若い頃は、サーフィン、釣り、キャンプなどによく行っていました。自然の中でのんびりと過ごし、何も考えずに身を委ねる時間がリフレッシュになります。今はスマホの普及で常に情報が入り込んでくる時代ではありますが、意識的に情報から離れ、物思いにふけったり過去を振り返ったりする時間を持つことは、心を豊かにし、研究の新たなアイデアを生み出すキッカケになると感じています。

教育について

まず、「研究を楽しむこと」を第一に考えています。その上で、積極的に学会発表の機会を与え、研究者同士の交流を通じて広い視野を養ってもらうよう心がけています。

最近は試薬のキット化や解析ソフトの自動化が進み、研究は効率化されていますが、実験であれ情報解析であれ、その背後にある原理や仕組みを正しく理解することが不可欠です。その理解こそが、結果の正しい解釈や失敗の対策に繋がります。さらに、失敗を恐れず、多くのことに挑戦してほしいと願っています。自身のアイデアから挑戦し、失敗を積み重ねてこそ、研究者として成長すると考えています。

研究者や医師を目指す方へメッセージをお願いします。

医学科生、大学院生そして医師はじめ医療従事者のみなさんは、大変忙しいとは思いますが、日々の勉強や診療、その他業務等において、小さなことにも疑問を持ち、研究して調べてみたいという気持ちを持ち、積極的にチャレンジして欲しいです。

略歴

1997年 近畿大学生物理工学部 卒業

1999年 奈良先端科学大学院大学バイオサイエンス研究科博士前期課程 修了

2002年 奈良先端科学大学院大学バイオサイエンス研究科博士後期課程 修了

2002年 日本学術振興会 プロジェクト研究員

2003年 宮崎医科大学感染症学講座 助手

2007年 宮崎大学医学部感染症学講座 助教

2016年 九州大学大学院医学研究院細菌学分野 准教授

2020年 久留米大学医学部感染医学講座基礎感染医学部門 主任教授