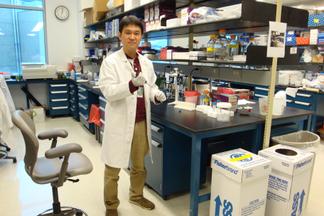

研究・産学官連携の研究TOPICS 【研究者インタビュー】医学部小児科学講座 水落 建輝 教授

本学の研究活動は多くの研究者により支えられています。このシリーズでは、研究者を中心に、研究内容やその素顔を紹介していきます。

講座の特徴と方針について教えてください

本学小児科学講座の特徴としては、人員が比較的多く、13の専門分野を持っている点です。全国の大学小児科でこれだけ多様な専門分野を抱えているのは非常に珍しいことです。子どもの診療は大人の内科全体を合わせたようなものなので、幅広い領域をカバーできる体制を維持しています。研究においても特定分野に偏らず、時代に応じてさまざまな研究を進めており、主任教授である私の専門(消化器・肝臓)に限らず、多彩な分野で自由に伸ばしていきたいと考えています。教育についても、屋根瓦方式で中堅から若手が次の世代を育てる仕組みを大切にしています。

診療は一生懸命になるあまり、研究にはあまり興味がない先生もいますが、一度は研究を経験してほしいと若手から中堅の医師には伝えています。研究を通じて臨床能力は確実に上がり、視野も広がるからです。久留米大学は臨床に直結した研究を進めやすく、成果も出しやすい環境があります。※「フィジシャンサイエンティスト」として診療と研究の両立が可能であり、若手や中堅が挑戦できる体制を支援しています。

※医師として患者の診療に携わりながら、科学的な研究も行う専門家です。 臨床経験で得た知見を基に研究を行い、患者のニーズに合致した新しい診断法や治療法の開発、臨床試験の実施、医学の質の向上に貢献します。 医療と基礎研究の橋渡し役として、医学の進歩に不可欠な存在と認識されています。

医師を志したきっかけは何ですか

私は医師の家系ではありませんでしたが、子どもの頃に何度か入院した経験から医師や小児科の世界が身近になりました。純粋に子どもが好きだったこともあり、小児科医になりたいと思うようになりました。私の生まれは久留米市で高校まで筑後地区で育ちましたが、大学は他県の医学部卒です。久留米大学小児科は地元だけでなく他県でも有名で、診療・研究・教育の体制が素晴らしいのはもちろんのこと、講座の雰囲気も良く、大学卒業後に久留米大学小児科に入らせていただいたことが今につながっています。

小児科は、子どもが元気に回復していく瞬間や成長していく過程に立ち会えることが最大の魅力です。大学病院では難しい症例も多いですが、ほとんどの小児科では元気になって退院していく子どもたちを見ることができます。子どもさんや保護者の方から感謝されることが多いですが、こちらも子どもから癒しをもらいながら仕事ができる科です。

研究について教えてください

私は小児の消化器肝臓病が専門で、小児の炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎・クローン病)、C型肝炎、胆汁うっ滞症や胆道閉鎖症などの研究に取り組んできました。炎症性腸疾患については診断や治療の評価に用いるバイオマーカーの研究を現在も続けています。C型肝炎は疫学研究に始まり、最近では直接作用型抗ウイルス薬による小児期の根治的な治療の研究を進めています。胆汁うっ滞症や胆道閉鎖症に関しては、遺伝学的解析やマウスを用いた基礎的な実験など、診断や病態の研究を行ってきましたが、まだまだ未解明な部分も多いため、今後も様々なアプローチから研究を展開していきたいと思っています。

現在は小児科全体の責任者の立場となったため、自分の専門分野以外の研究の指導や展開にも積極的に関わっていきたいと思っております。

研究の意義と海外経験について教えてください

研究によって診療能力が上がるだけでなく、学会や留学を通じて自分が研究している分野だけではない世界とつながることができます。私自身、米国オハイオ州のシンシナティ小児病院に2年半留学し、世界の研究の最前線を体験しました。英語力の向上や多様な価値観との出会いに加え、日本や久留米大学の良さを再認識できたことは大きな収穫でした。家族と過ごす時間も増え、人生の分岐点になったと思います。

学位について、どのようにお考えですか

私は、研究に集中できる期間を持つことが重要だと考えています。大学院への進学や学位取得のための研究はそのチャンスであり、できれば若手には大学院に進学して研究経験を積んでほしいと考えています。初期研修制度や専門医制度の導入以降、全国的に大学院進学率は下がり、進学時期も以前より遅くなっていますが、研究に専念し基礎的なことを学ぶことは、臨床を行う上での再発見につながるなど、若手にとって大きな財産になると確信しています。

教育について、どのようにお考えですか

本学小児科には教育熱心な先生が多く、伝統的に屋根瓦方式で自然と「教えられる側から教える側」へと成長できる土壌ができています。全員が教育を受け、教育をする立場を経験することで、診療・研究・教育が循環しています。

若手医師へのメッセージをお願いします

一度は研究に挑戦し、学位取得を目指してほしいと思います。そして、できれば海外にも出てほしい。短期でも長期でも構いません。世界を知ることで、自分の可能性が広がり、日本や久留米の良さも再認識できます。地方にいても努力すれば世界とつながれる、世界的なリーダーになれる時代です。挑戦する気持ちを持って、ぜひ海外へ飛び出してほしいです。

略歴

2000年 長崎大学医学部 卒業

2007年 久留米大学医学部小児科学講座 助教

2012年 米国オハイオ州シンシナティ小児病院 留学(2年半)

2017年 久留米大学医学部小児科学講座 講師

2022年 久留米大学医学部小児科学講座 准教授

2024年 久留米大学医学部小児科学講座 主任教授