研究・産学官連携の研究TOPICS 【研究者インタビュー】免疫学講座 溝口 恵美子 教授

本学の研究活動は多くの研究者により支えられています。このシリーズでは、研究者を中心に、研究内容やその素顔を紹介していきます。

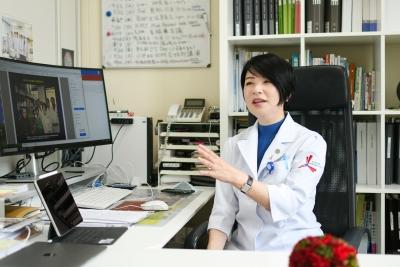

医学部免疫学講座 溝口 恵美子 教授(医学教育研究センター国際医学交流部門長)

所属部署について教えてください。

医学部医学科の免疫学講座に所属しており、2022年4月から久留米大学医学部医学教育研究センター国際医学交流部門の部門長を務めています。7月からは、久留米大学先端癌治療研究センター腫瘍免疫学部門(旧がんワクチン分子部門)の部門長も務めます。

「免疫学」は比較的新しい学問で、その研究は日進月歩進んでいます。免疫は病原体に対する生体防御機構として働くだけではなく、免疫不全症候群(SCIDやAIDSなど)、アレルギー反応(花粉症や食物アレルギーなど)、自己免疫疾患(炎症性腸疾患や1型糖尿病など)、臓器移植における拒絶反応やがんなど、さまざまな疾患と関連しています。特に近年では、社会問題となっている肥満や自閉症の発症にも関与していることが報告されてきました。

免疫細胞は、微生物に対する初期の生体防御機構を担っており、「健康なおなかの免疫」は、多くの疾患の予防・治療に光明をもたらすことが期待されています。免疫学講座では、遺伝子操作マウス等を駆使した基礎研究を臨床に直結させる臨床応用免疫を主体として、種々の疾患の未知な原因メカニズムの究明、それら疾患の根治治療を目指すための橋渡しを行っています。

また、先端癌治療研究センターの腫瘍免疫学部門では、前がん病変を含めたがんに特化した免疫学的な発生機序解明から臨床までを広く網羅する研究を推進していく予定です。

どのような研究をされていますか?

研究のテーマは「炎症関連性発癌」です。主に、慢性炎症性腸疾患(IBD)に関する研究を行っています。

慢性炎症性腸疾患(IBD)とは、広義では腸に炎症を起こす全ての病気を指しますが、狭義では「潰瘍性大腸炎」と「クローン病」の二大疾患のことを指します。いずれも今のところ原因がはっきりとは解明されておらず、寛解導入は可能であっても完治は難しく慢性の経過をたどることが多い病気です。

近年、IBDの発症機序や病態が少しずつ解明されつつあり、遺伝や環境、腸内細菌の異常や免疫学的因子などのさまざまな要因が発症に関わっていることがわかってきました。衛生状態が整った先進諸国に多い傾向があり、若い人に発症することも多く、最新の統計では日本全国で、潰瘍性大腸炎は約22万人(米国に次いで世界で2番目に多い)、クローン病は約7万人いると推定されています。潰瘍性大腸炎、クローン病ともに日本では難病に指定されています。

癌には、炎症から異形成を経て癌化するタイプと、腺腫やポリープから癌化していくパターンとがあり、私はIBDのうち前者のパターンで癌化するケースについて研究を行っています。現在では、Chitinase 3-like1 (CHI3L1)というタンパク質がどのように慢性炎症を持続させ、その後上皮細胞の異形成や癌化に関わるようになるかを研究しています。このCHI3L1の研究は約15年前に始めましたが、約10年前から、同タンパクの肺における慢性炎症からの癌化を研究している米国ブラウン大学のJack Elias教授、Chun-Geun Lee教授の研究グループと共同研究を展開しており、2016年4月から同大学の客員准教授、また2022年10月から同大学の客員教授のポジションにも就いています。

2022年5月にResearch.comより発表された「免疫学分野におけるトップ1000科学者ランキング2022年度版」において、日本で第49位に選ばれました。

国際医学交流部門ではどのようなことをされていますか?

医学部の国際医学交流部門は、その名のとおり医学部で海外の大学との懸け橋としての役割を担う部門で、海外の医学部を持つ大学との連携を推進し、海外の医学生の受け入れや本学の医学生の留学をスムーズにするためのサポートをしています。

先述のブラウン大学と2018年1月に大学間協定を結ぶことにもかかわり、そこで受け入れた医学科生の口コミを機に本学への留学希望者が増え、今年4月からは英オックスフォード大学の医学部からも留学生を受け入れています。

本学医学科の学生は、もともと基礎的な英語力が高い学生が多く、医学英語の能力も年々高くなってきていて、最近では同所属の免疫学講座から米国医師資格試験(USMLE)step1を高得点で合格するスタッフが出るという喜ばしいニュースもありました。

(詳しい記事はこちらをご覧ください)

この道に進むことになったきっかけ、これまでの歩みを教えてください。

この道に進むことになったきっかけは、旧第一内科学講座教授であった故・大泉耕太郎先生の「基礎研究は若いうちに始めないとものにならない」との教えに従って、研修医2年目から免疫学講座の大学院で研究生活に入ったことです。ちょうど故・横山三男先生の任期最後の年にあたり、国内外の著明な免疫学者とお会いする機会にも恵まれ留学生活に憧れるようになりました。

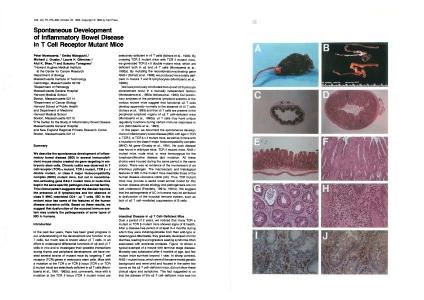

1992年7月より旧第一病理学教授であった神代正道先生のご紹介で、米国ハーバード大学医学部マサチューセッツ総合病院(MGH)病理学講座 免疫病理部門に夫婦で留学することが決まり、Atul Bhan教授のもとでリサーチフェローとして働き始めました。幸運にも、1992年10月からマサチューセッツ工科(MIT)の利根川進教授の研究室と共同研究を始めることとなり、世界初の炎症性腸疾患(IBD)自然発症モデルを確立し、世界3大科学雑誌の一つであるCellに掲載されたことが契機でIBD基礎研究の世界にどっぷりと浸かり、現在もIBD関連の研究を継続しています。

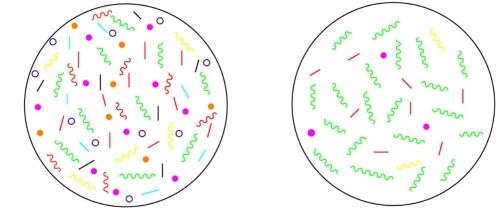

最近「腸内フローラ」という言葉をよく耳にするようになりました。「腸内フローラ」とは、腸内に存在する100兆-1000兆個(重さにすると1.5kg-2kg)の細菌のことで、糖尿病や肥満などさまざまな疾患に関わっていると言われていますが、20年前からそのような研究に

関わってきました。正常状態の腸内では”お花畑”のように多種多様な細菌が存在しますが、病的な状態ではその種類や数に偏りが出てきます(下の図参照)。現在ではコンピューターの急速な発達とヒトコホート研究の解析が進み、これらの蓄積されてきたデータを使用して、「腸内フローラ」が健康と疾病に及ぼす影響が明らかになりつつあります。今後は、人の便などの解析結果をもとに、多くの疾患に対してどのような薬が効くかといったことや予後などまで推測できるようなComputational Microscopeの開発も現実味を帯びてきています。

これまでの研究活動の中で 特に大きな転機はありましたか?

大きな転機となったのは、2003年1月より、当時、同病院の消化器内科のチーフをされていたDaniel Podolsky教授のサポートのもとNIH K08グラント(※グラント:研究のための競争的資金)という若手研究費獲得に成功し、病理学講座から内科学講座に移ったことです。MGHの内科学講座は、全米の超エリートが約20倍といわれる競争率の研修医選抜を突破して切磋琢磨しているところで、大変優秀な人々から刺激を受けました。私の人生の中で最も論文を読んだり書いたりした時期でもあります。

その後2006年にハーバード大学医学部内科学講座Assistant Professorに昇進しました。2009年からNIHR01という大型グラントを獲得し、主席研究員として多くの研究者との共同研究を行い、さまざまな国の研究員を私自身の研究室で雇用して研究を進めていったことは、大変貴重な経験となりました。運よく、多くの優秀なスタッフにも恵まれ、現在でも一緒に論文を書いている仲間もいます。

2009年から2016年までは、1件につき数億円規模のNIHグラント(主にIBDや癌の分野)の審査員として、年に3回ほど行われる審査委員会に出席してきました。約30名の審査員を前に初めて審査内容の概要を説明したときには、かなりのプレッシャーで心臓が飛び出しそうなくらい緊張し、矢のように飛んでくる質問に答えるのに非常に苦労したのを思い出します。日本人女性がNIHグラントの審査員に選ばれることは稀でしたが、このような経験を積んだことで冷静に相手を説得できるような議論を行うことの大切さを学びました。また、海外の研究生活の中で乗り越えてきたさまざまな苦労は、今後の研究活動とともに、国際医学交流部門長としての活動にも生かすことができると思います。これまでの高明な研究者との出会いは私の人生における大きな財産にもなっています。

研究が進まない時期、どうやって乗り越えましたか?

研究が進まない時や新しいアイデアが浮かばない時は、よくチャール川沿いの遊歩道を1時間ほど歩いていました。軽装で早歩きをすると、不思議と肩の力が抜けて爽やかな気分になりモチベーションが上がりました。春には川沿いに桜並木があり、特にマサチューセッツ工科大学(MIT)のGreat Dome前にあった枝垂れ桜が見事だったことを記憶しています。また、遊歩道途中にあるHatch Shellという野外音楽場ではボストンポップスの無料コンサートが開かれることもあり、よく聞きにいって気分転換していました。

研究の醍醐味は?

研究活動の醍醐味は、自分の立てた仮説をさまざまな手法を使って機能的に解析していく過程にあると思います。ともすれば現象確認だけで満足しがちですが、どんどん真実を追求していって、時にはネガティブデータ(結果がなにも出ないと思われるようなデータ)であると思い込んでいたことに真実が隠されていたことを明らかにした時など、スカっとした気分になります。また自分が行ってきた実験データを論文化し、さらにその論文が多くの研究者たちに引用されていることを知った時に、この上ない幸福感に浸り研究者冥利に尽きます。また、常々Podolsky教授が言われていた”Patients will answer you(治療が効くか効かないかは患者が答えを出してくれる)"という言葉が示すように、基礎研究は臨床応用されて初めて意味を成すと思っています。

研究を離れた休日などにされていることはありますか?

最近、筋肉の衰えを感じ始め、昨年8月より週2~3回のペースで筋トレを始めました。開始時に比べて体脂肪率が5%落ち、太もも周りが7cm減るなど少しずつ効果が見られています。また特殊な絵の具を使った「グラスデコ」というステンドグラス様のペイントをしたり、「英語のハノン」や「ELSA Speak」という音声ガイド付き教本やアプリで英語のスピーキング能力維持に努めたりしています。

研究者を目指す方へメッセージをお願いします。

免疫学は、自分の立てた仮説を理論立てて証明することに何年もの時間を費やすことが多く、継続していくことがとても困難な学問ですが、新しいことを発見した時や、自分が疑問に思っていたことを理路整然と証明できた時のうれしさは格別です。是非、この感動をRMCP※や大学院、博士研究員で研究に携わる方々に早いうちに経験してもらいたいと思います。

※Research Mind Cultivation Program:研究者としての心構えやマインドを体験してもらうため、医学科3年生を対象に開講されているもので、9月に4週間、基礎分野と臨床分野の45分野の研究室に学生を配属するもの。

研究の道を進むと、必然的に国際学会での発表があり、論文は英語で書くことが求められますので、英語に親しんで医学英語を学ぶことの大切さもお伝えできればと思います。一度海外に出て、日本という小国を外側から見た上で、多国籍の研究者や学生と交流し、いろいろなものの考え方や捉え方があることを知っていただき、自身の世界観を広げてほしいと思っています。

私がいろいろな国の研究者の方と接してきて感じるのは、みんな早い時期から自分のゴールをしっかり持っていることです。それも、あまり遠く離れたゴールではなく、実現可能な小さなゴールを立てて、一つクリアしたら、また次のゴールを設定する。小さなゴールへの到達を成功体験として自信をつけ、それを繰り返しながら、着実に大きなゴールに向かって進んでいくのを見てきました。是非そのように、自身の目標を設定して、自己肯定感を高めながら自信をもって人生を歩んでいってほしいと思います。

久留米大学は地域の『次代』と『人』を創る研究拠点大学を目指しています。今後に向けた意気込みをお願いします。

国際医学交流部門の部門長として、海外の医学部との共同研究や意見交換を円滑に行えるような橋渡し的存在でありたいと願っています。24年間の在米経験を生かして、交換留学生制度を安定化させ、さらに国際交流を活性化させることによって久留米大学の世界的知名度向上に尽力していきたいと考えています。

また、女性研究者の地位向上のためのアファーマディブアクション(弱者集団の不利な現状を、歴史的経緯や社会環境に鑑みた上で是正するための改善の働きかけ)を実践していき、女性と男性が共に個性と能力を発揮していけるような環境を構築していけるようなネットワーク作りに貢献していきたいと考えています。2020年度から、文科省科学技術人材育成費補助事業の一環として久留米大学内にDI(ダイバーシティー・インクルージョン)推進室が立ち上げられています。私は、DI推進室主導の3大事業の一つである「女性研究者の研究力向上のためのワーキンググループ」のメンバーとなっていますが、この活動をとおして女性研究者の研究環境の改善、サポートを行っていけたらと思っています。

略歴

1990年3月 久留米大学医学部卒業

1990年4月 久留米大学医学部第一内科学講座研修医

1992年7月 Harvard Medical School and Massachusetts General Hospital (Boston,MA, USA)に研究の目的で留学(Research Fellow)

1994年3月 久留米大学大学院医学研究科修了・医学博士

1997年7月 Harvard Medical School, Instructor of Pathology

2003年3月 Harvard Medical School, Instructor of Medicine

2006年3月 Harvard Medical School, Assistant Professor of Medicine

2016年4月 久留米大学医学部免疫学講座 准教授

2016年4月 Brown University Alpert Medical School (Providence, RI, USA),Visiting Associate Professor (兼務)

2022年1月 久留米大学医学部免疫学講座 教授

2022年4月 久留米大学医学部医学教育研究センター国際医学交流部門 部門長

2022年7月 久留米大学先端癌治療研究センター腫瘍免疫学部門(旧がんワクチン分子部門)部門長

2022年10月 Brown University Alpert Medical School (Providence, RI, USA),Adjunct Professor (兼務)