研究・産学官連携の研究TOPICS 「医療従事者のライフとワーク—10周年のあゆみと、これから—」開催

2月7日(金)、久留米大学病院のダイバーシティ・インクルージョン(D&I)委員会主催によるイベント「医療従事者のライフとワーク—10周年のあゆみと、これから—」が、久留米大学病院内で開催されました。本イベントは、D&I委員会の設立10周年を記念して実施されたものです。

開会にあたり、野村政壽 久留米大学病院長が挨拶を行い、続いてD&I委員会の梅野博仁委員長(副院長・耳鼻咽喉科・頭頸部外科主任教授)が、これまでの10年間の活動を報告しました。

男性育休取得推進に関するシンポジウム

その後、男性の育休取得をテーマにしたシンポジウムが行われました。まず、D&I委員会の守屋普久子副委員長が「育休豆知識」と題したショートレクチャーを行い、その後、育休取得経験者による体験談が語られました。

高度救命救急センターの志谷進 看護師は、4週間の「パパ産休」を取得。「同時期に育休予定の同僚がいましたが、師長からは前向きな返事をいただき、同僚と時期が重ならないように、そして互いが納得できるよう調整ができました。育休中は苦手な食事づくり以外の家事を担当し、妻の一人時間を増やすことを意識しました。またキャリアを見つめ直す良い機会にもなり、復職後にはキャリアアップのための資格も取得しました」と振り返りました。

産婦人科の田崎慎吾 医師は、2人の子どもの育児のため、それぞれ1ヶ月ずつ育休を取得。「2人目の時は、長男と筑後川の河川敷を散歩するのが日課で、パパっ子になってくれたのが嬉しかったですね。育休中、手術の感覚が鈍らないか少し心配でしたが、今しかできない経験ができました。結果として、仕事へのモチベーションも上がりました」と話しました。

上司の立場からの意見

続いて、育休取得者の上司である救命センターの梅木道 師長と産婦人科主任教授の津田尚武 医師が登壇し、それぞれの立場から意見を述べました。

梅木師長は、「育休を職場文化として根付かせたい。管理側としては調整が大変な部分もありますが、スタッフの理解を深め、より良い育休の取得方法を考えながら、職場環境の整備や改善に取り組んでいます」と語りました。

津田教授は、「家族の幸せが生活の土台です。育休を取得することで、他者の気持ちを理解できるようになり、産婦人科医として新たな視点を得ることができます。育休を経験することで医局員の成長を促すために、チームとしてのサポート体制が重要です。医師の働き方改革が進む今、以前よりも育休は取得しやすくなっていますが、サポートする側への配慮も今後の課題です」と述べました。

閉会

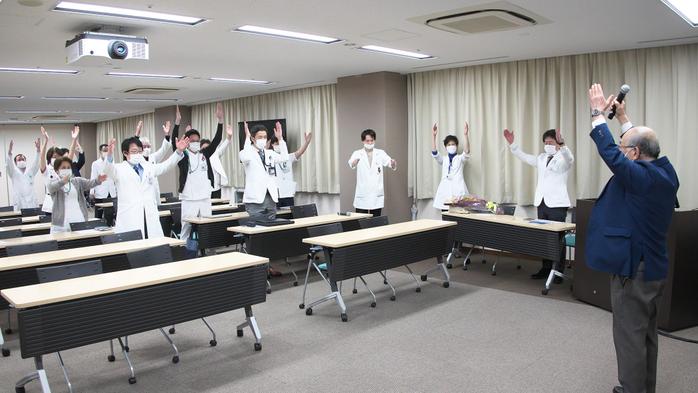

最後に、病院D&I委員会の前身である男女共同参画事業推進委員会の初代委員長である鹿毛政義 久留米大学名誉教授の音頭のもと、万歳三唱が行われ、イベントは盛況のうちに閉幕しました。

本イベントには、診療部長や各部署の師長ら39名が参加しました。