地域貢献のTOPICS 早期発見・早期治療につなげよう「ものわすれ予防検診」

日本は現在、世界でも類を見ない勢いで高齢化が進んでおり、「超高齢社会」となっています。高齢者の割合が増えると同時に、「高齢者に多い病気」も増えており、その一つに「認知症」があります。厚生労働省は、最新の認知症と軽度認知障害(MCI)の有病率と将来推計の研究結果を公表しており、65歳以上の人口に対する2022年の有病率(男女合計)は認知症が12.3%(443.2万人)、その前段階と考えられる軽度認知障害(MCI)が15.5%(558.5万人)であり、この有病率が今後も同じと仮定した場合、2050年の患者数は認知症が586.6万人、MCIが631.2万人で、合わせて1217.8万人になるとの推計があり、今後も増えてくる認知症について、正しい理解を広げることや、充実した支援の整備が急務となっています。

このような状況の中、本学の高次脳疾患研究所と看護学科老年看護学が、久留米市と連携して、2007年度から15年以上にわたり実施している「ものわすれ予防検診」があります。これは、認知症の予防への知識の普及や早期発見・早期治療を促し、疾患が重症化しないように処置や指導をする予防の観点から始めた取り組みです。認知症は早期段階での受診に至らない方が多いため、それならばこちらから地域に出向いて検診を実施し、認知症をできるだけ早期に発見し、早期受診・早期対応につなげようとしたのがきっかけでした。

高次脳疾患研究所の小路純央教授は、「認知症と診断されると、本人も家族も絶望的に感じてしまうかもしれません。しかし、MCIや認知症は早期発見することで、健康な状態に戻したり進行を遅らせたりすることができるため、いかに早期発見、早期治療をするかがとても重要です。現在は治療薬も開発されていますが、薬もより早い段階で使用した方がより効果が期待できます。認知症をネガティブに捉えず正しい理解を深めてもらい、早期発見・早期治療に向けて、皆さんの意識を変えていくのも私たちの大きな役割です」と話します。

ものわすれ予防検診の内容

「ものわすれ予防検診」については、久留米市の広報で募集され、予約の受付と抽選が行われています。検査の同意が得られた方を対象に、簡単な問診票を記入していただき、以下の主な検査を行います。

1. 血圧・体組成測定

生活習慣病やロコモティブシンドロームなどは、認知症の危険因子となるため、血圧や筋肉量、体脂肪量などを調べます。血圧が高い、筋肉が少ない、内臓脂肪が多いなどがあると生活習慣病や体調の乱れにつながるため、健康管理の上でとても大切です。

2. 認知機能検査(スクリーニング検査)

「改訂長谷川式簡易知能評価(HDS-R)」と「ミニメンタル・ステート検査(MMSE)」という検査方法を用いて、認知機能の検査を行います。質問に答えたり、文章を書いたり、計算をしたりして認知機能の状態を調べます。

3. 嗅覚・聴覚検査

認知症の初期症状として、においに鈍感になるという研究報告があります。また、難聴があると認知症のリスクが高まります。ここでは、においと聴こえ方の検査を行います。

4.光トポグラフィー検査(脳血流変化の測定)

近赤外線を利用して前頭葉や側頭葉における脳活動状態の変化を測定します。「こころの見える化」として、うつ病などの症状を客観的に把握できる検査です。

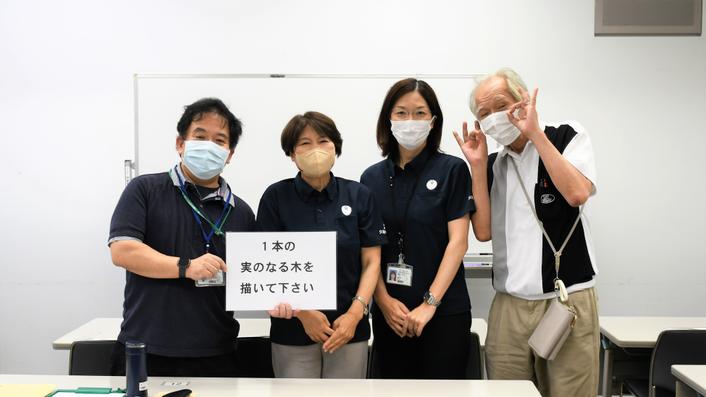

5. 描画検査(樹木画テスト)

『1本の実のなる木』の絵を描いてもらう心理検査(投影法)です。抑うつ状態などの精神状態や、パーソナリティの特徴などの参考にします。

6. 医師による検査結果説明

検査結果から、緑(検査上あまり心配がない方)、黄(認知機能低下が疑われる方)、赤(認知症が疑われる方)に分類されます。その結果について、医師から説明を行い、特に黄や赤に分類された方には、医療機関への受診の勧めや予防のための生活習慣指導などのアドバイスを行います。

以上が主な検査の内容です。医療機関の受診を勧められた方は、かかりつけ医から専門医療機関へとつながれます。久留米大学病院の「もの忘れ外来」では、より専門的な検査を行い、診察からフォローまでかかりつけ医と連携を取りながら総合的に対処しています。また、看護学科老年看護学では「ものわすれ予防検診」や「もの忘れ外来」を通して、認知症の方や家族への支援について研究しています。高齢者がその人らしく本人の望む生活を営めるように、健康維持・増進とともに、人生の終焉まで幅広い支援の方法について研究を進めています。

久留米市では、地域包括支援センター*1や認知症初期集中支援チーム*2が、日頃の支援で認知症が疑われる方に対して「ものわすれ予防検診」や専門医療機関へとつなぐ体制も整えられており、一定数の方たちが認知症の早期発見・早期治療を実現しています。また地域包括支援センターや久留米市から、さまざまな介護予防事業もご紹介いただいています。

認知症は、早期発見と早期の適切な対応によって、その影響を最小限に抑えることができます。また、地域全体で支え合う環境を作ることが、認知症を抱える方々の生活の質を向上させる鍵となります。認知症について正しい知識を持ち、早期発見・早期治療に努めていくことが重要です。今後も「ものわすれ予防検診」で、市民の皆さんの健康で安心な生活を支援していきます。

*1 地域包括支援センターでは、保健師、主任ケアマネジャー、社会福祉士などが中心となって、専門分野を活かしつつ、互いに連携をとりながら「チーム」として総合的に高齢者の支援を行っています。

*2 医療や介護のサービスを受けていない認知症の人やその家族等に認知症の早期発見・早期治療に向けた支援を行うために、一定期間(集中的)に支援を行っています。