地域貢献のTOPICS 先端イメージング研究センター「夏休み顕微鏡体験ワークショップ」

本学の医学部先端イメージング研究センターは、全国でもいち早く電子顕微鏡を導入した長い歴史を誇るとともに、高い技術力を維持してきました。現在も「FIB/SEMトモグラフィー」といった生体組織を三次元再構築できる技術があるのが強みで、大学や企業などから多数の共同研究を受け入れています。

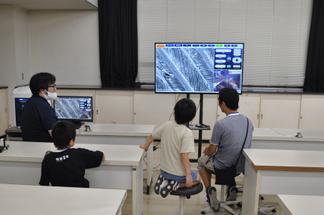

その先端イメージング研究センターでは、将来を担う子どもたちに科学の面白さを伝えるべく、2019年より毎年「夏休み顕微鏡体験ワークショップ」を開催しています。今年は8月24日、25日の2日間にわたり、10組、33名の皆さまにご参加いただきました。

毎年夏休みに開催しているこのワークショップは、親子・ご家族みんなで楽しめるイベントで、顕微鏡の使い方や観察のコツを学びながら、小さな世界の不思議や美しさを発見することができます。今年の目玉は「真珠のひみつ」「土の中の生物のひみつ」でした。

「真珠のひみつ」では、真珠は何色なんだろう?と子どもたちに問いかけ、干渉色・構造色について学びました。肉眼では見えない電子顕微鏡で見た真珠の画像も紹介された後に、真珠層を持つアワビが配られました。外側の殻皮層、稜柱層を酸性液で溶かし、外側も内側もピカピカの真珠層を取り出してみました。

「土の中の生物のひみつ」では、参加者が持参した土から、自宅でもできる「ベールマン装置」によって、土の中の生き物を探し出し、実体顕微鏡、正立型顕微鏡などを使って、生き物はいるか、どんな生き物がいるのかを観察しました。

また子どもたちはミジンコのいるサンプル水から、自分でミジンコをスポイトで吸い上げ顕微鏡で観察したり、スンプ法という手順を習い植物の気孔や自分の皮膚細胞を観察しました。

その他にも、子供たちが持ち寄ったものを高性能な電子顕微鏡で観察したり、スマートフォンのレンズ部分にプレパラートと水滴をつけることで顕微鏡を作ってその原理を学んだり、レーベンフックが約350年前に発明した顕微鏡と同じ原理で簡易顕微鏡を作ったり、子供たちは目を輝かせながら実験に挑戦しました。

総括

このワークショップで学んだことを生かして、自由研究のコンクールで金賞をとったお子様もおられ、今回も「電子顕微鏡がすごかった」「ミジンコを自分で見れたのがうれしかった」という感想が聞かれました。

今後も先端イメージング研究センターでは、お子さまの科学への興味を育むとともに、親子での夏休みの思い出となる楽しいイベントを企画してまいります。