学生生活・就職のTOPICS 学生サークルteam.csvが福岡市と瀬戸市(愛知県)の小学校教員向けプログラミング研修の講師を担当【商学部】

商学部木下ゼミの学生有志によるボランティアサークル「team.csv」*の学生8名が、2025年7月24日に福岡市の小田部小学校で、8月6日及び8月7日に愛知県瀬戸市にある西陵小学校で開催された教員向けプログラミング研修会の講師を担当しました。

この研修会は、毎年愛知県瀬戸市のイベントとして開催されていますが、今年は福岡市の小田部小学校でも開催されました。この研修会は2021年にスタートし、その後も毎年夏に開催されています。

*「team.csv」の由来は「Computer Scienceを活用したVolunteerを行うTeam」で、商学部商学科の木下和也教授指導のもと、学生が主体となりICTを活用した地域の課題解決やICT教育イベントなどを全国的に行っています。

研修内容はプログラミング的思考

今回の研修会はプログラミングではなく、プログラミング的思考をどのように理解させるのかを目的とした、児童の発達段階に応じたコンテンツ開発をテーマにしています。team.csvがこれまでに実際に小学生向けに実施してきた代表的なコンテンツを使って、現場の先生方に実習を通して学んでいただきました。

低学年向けコンテンツ

文字や数字がうまく扱えなくてもプログラミング的思考を身に付けるコンテンツを紹介しました。この内容ではアルゴロジックというサイトを活用しました。碁盤目状のスタート地点の画面にいるキャラクターを、ゴールさせるまでの順路を考えさせるゲームです。

順次処理と反復処理を理解するのに最適なゲーム型の学習サイトです。この内容で重要なことは、プログラムだけでなく、教室を楽しく盛り上げて、正解した子どもをみんなで称えることです。挙手した先生が児童に扮してみんなの前で自分の画面を見せて発表します。正解すると、みんなで大きな声で「Good Job !」と声を上げて称えるというアクションを何度も練習しました。また、ゲームの難度が上がるとともにペアを組んで一緒に考える方法について学んでいただきました。

中学年向けコンテンツ

子どもたちが授業で学んだことを活かせたと実感できるコンテンツを紹介しました。この内容では、プログラムの詳細な理解ではなく、大まかな流れ、順序を考えられるようにすることが重要であることを学んでいただきました。

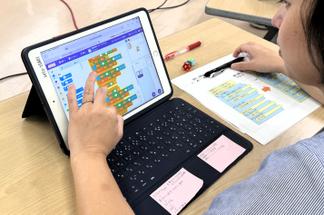

具体的には、サイコロを使って計算ドリルの問題を確率的に作り、それを解いて採点するという一連の動作をプログラミング的思考で表現するという内容です。実際にサイコロを振って出た目を紙に書いて計算ドリルを作ることから始め、この動作を振り返りプログラムとして表現する過程を体験してもらいました。最終的にはscratchを使って自動計算ドリルのプログラムを完成してもらい、自身が行った動作をプログラムで表現する過程を楽しみながら学んでいただきました。

高学年向けコンテンツ

ある程度抽象的な考え方ができ、高度な数学や自然科学の分野に触れることで知的好奇心を刺激するコンテンツを扱いました。高校や大学で学ぶようなコンテンツを先取りし、数学や自然科学の分野に関心を持ってもらうことを目的としたレクリエーションとしての授業です。

具体的には、小学3年生程度の簡単な算数の知識を使った計算なのに、数学的には証明されていない難問「コラッツ予想」の計算過程をプログラミング的思考で再現しました。この問題には懸賞金がかけられており、証明できたら1億円がもらえることを説明しました。数学的証明が目的ではありませんが、子どもたちに関心を持ってもらうための常套句です。

コラッツ予想の計算では、単純な計算ルールの繰り返しによって、どんな自然数も最終的には1になるといわれています。これを計算シート上で実際に計算してもらい、その計算過程を、プログラミング的思考を使って表現し、最終的にはプログラムを完成させていただきました。

小田部小学校ではWindowsPCおよびChromebook、西陵小学校ではiPadが端末として使用されましたので、それぞれにマッチしたプログラミング環境として、JavaScriptとScratchを採用して実習を行いました。

関連記事

team.csvの関連記事はこちら