学生生活・就職のTOPICS 学生サークルteam.csvが愛知県でプログラミングキャンプの講師を担当【商学部】

商学部木下ゼミの学生有志によるボランティアサークル「team.csv」*の学生2名が、2025年8月9日と10日の2日間にわたって瀬戸市デジタルリサーチパークセンター(DRPC)でプログラミングキャンプの講師を担当しました。

瀬戸市では毎年子ども向けにプログラミングの魅力を伝えるイベントとしてPrograming Camp in SETOを開催しています。4つの講座のうち2つをteam.csvが引き受けました。瀬戸市のDRPCのセンター長は木下ゼミを卒業した先輩にあたります。このような縁もあり、コロナ禍の2020年にも遠隔授業の形態で講師を引き受けています。(2020年の様子はこちら)

*「team.csv」の由来は「Computer Scienceを活用したVolunteerを行うTeam」で、商学部商学科の木下和也教授指導のもと、学生が主体となりICTを活用した地域の課題解決やICT教育イベントなどを全国的に行っています。

8月8日 前日の準備

翌日予定されているドローンプログラミングの会場設営をしました。これまでにもドローンプログラミングを企画実施したことはありますが、今回は会場に2つのフライトエリアを設営し、同じ会場内で同時に2グループでのフライトを可能にしました。これはドローンプログラミングの人気を受けて、できるだけ多くの子どもたちに体験させたいという学生たちの熱意とアイデアにより実現しました。

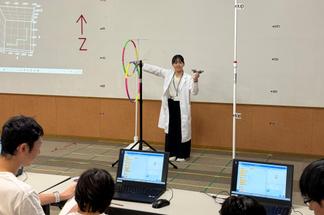

ドローンのフライトエリアは横・奥行・高さともに3mの立方体をイメージしています。ドローンのフライトコースを3次元座標で表現するため、床には50㎝ごとに紙テープで方眼紙のようなマス目を形作り、壁には高さを表現するために目盛りを施します。また3mのポールを立ててそこにも目盛りを入れることで立方体がイメージできるようにしています。さらに、ドローンをくぐらせるフラフープを設置します。これらの作業をDRPCのスタッフの皆さんとともに学生2名が進めていきました。

8月9日 ドローンプログラミングで学ぶ3D空間の表現!

ドローンプログラミングには多くの親子から応募がありました。抽選の結果10組の親子が参加し、2つのグループに分かれて2つのフライトエリアでドローンの飛行ルートをプログラムしました。

最初に参加者全員にX,Y,Zで表現される3次元座標の意味とドローンの現在位置、進む距離の考え方をレクチャーします。子どもたちにわかりやすいように、プレゼン用のスライドにはかわいいキャラクターが動きながら座標のイメージを伝えるよう工夫されています。これは卒業生が作ってくれたもので、卒業後も引き継いで改良しながら使っています。

さらに、このドローンプログラミングには昨年卒業したゼミの先輩も駆けつけてくれました。大学で一緒に学んでいた絆は強く、卒業しても先輩としてこのようなイベントに協力してくれます。卒業生は名古屋市にある有名IT企業でエンジニアとして活躍しています。

8月10日 AI・人工知能に学習させてみよう!(機械学習の仕組み)

2日目に実施されたのはAI・人工知能の仕組みである機械学習を体験から学ぶ講座です。久留米大学には副専攻のコースとしてデータサイエンスやAIを学ぶことができます。そのため商学部でもデータサイエンス系の科目が用意されており、今回の内容は商学部の授業でも採用されている内容を子ども向けに楽しくわかりやすくアレンジしたものとなっています。

AIが写真や画像を何枚も学習して特徴をつかむという仕組みを、インターネットで集めた画像を使って再現したり、自分の手をWebカメラで撮影してジャンケンのグー・チョキ・パーの形を学習させたりして、機械学習を体験的に学んでもらいました。

たくさんの写真を入力してもAIがなかなか特徴をつかんでくれないものや、意外と少ない枚数でも特徴をつかんでくれるものがあることなど、実験を通して子どもたちが機械学習の仕組みに興味を持ってくれたようです。

ボランティアを終えて

今回のプログラミングキャンプには学生たちはボランティアとして参加しています。このボランティアには大学で学んだことを活かして、子どもたちの知的好奇心を刺激し、学ぶことの楽しさを伝えるという役割があります。今回講座を企画した商学科4年生の池田彩音さんと田鍋実花さんは、これまでにも数多くのボランティア活動に参加し様々な企画を行ってきました。二人からは子どもたちの好奇心や理解力に驚くとともに自分たちが企画した内容に興味を持ってもらったことが嬉しいと喜んでいました。また、今後も商学部の後輩たちにこのような活動に積極的に参加してほしいと感想を述べています。

関連記事

team.csvの関連記事はこちら