地域貢献のTOPICS 久留米大学医療センターで「漢方」「社会的処方」に関する市民公開講座

3月1日、久留米大学医療センターにて「第18回市民公開講座」が開催され、オンラインでのご参加を含め、多くの地域住民の皆さまにご参加いただきました。今回は、医療センターの特徴的な診療科である「先進漢方治療センター」、「プライマリ・地域医療ヘルスケアセンター」で診療にあたる医師が「漢方」「社会的処方」をテーマに講演を行いました。

病院長挨拶

講座の冒頭で、惠紙 英昭病院長が挨拶を兼ね、高度先進医療を提供する大学病院と機能分化した特徴的な診療科を持つ医療センターの特徴について紹介しました。

久留米大学医療センターは、1994年に旧厚生省から国立久留米病院の移譲を受けて開設し、これまで地域に根ざした医療を提供しています。現在では、整形外科・関節外科センターやリハビリテーションセンター、先進漢方治療センター、フットケア・下肢血管病センターといった大学病院とは差別化した診療科を揃え、「心が通い、信頼される医療」を目指し地域に根ざした診療を行っています。

症状が続いているのに診断がついていない、複数の複雑な問題を抱えている、等のさまざまな理由でどの科を受診したらよいか良いかわからないといった患者さんの診療を行う総合診療科や、内科的・外科的な診療科にとらわれない横断的な診療センターであるプライマリ・地域医療ヘルスケアセンターなど、幅広い症状に対応できる体制を整えているのも医療センターの特徴です。

【講演】「漢方薬は、いかがでしょうか?」 講師: 田中 聡子 助教(先進漢方治療センター)

「漢方薬は、いかがでしょうか?」と題した講演では、惠紙病院長らとともに先進漢方治療センターで診療にあたっている田中聡子助教が、漢方薬の基本的な考え方や現代医療における活用法などについて解説しました。

漢方は、古代中国の伝統医学を基に発展したもので、日本では奈良時代から本格的に取り入れられました。現在、日本の医療用漢方には148種類、一般向けには294種類の処方があり、さまざまな疾患や体調管理に活用されています。漢方の大きな特徴は、「病気を治す」ことに加えて、「体全体のバランスを整え、自己治癒力を高める」という考え方にあります。

例えば、冷えや疲れやすさ、不眠、胃腸の不調など、西洋医学では明確な病名がつかない症状にも対応できる点が特長です。また、漢方薬は生薬と呼ばれる植物、動物、鉱物由来の天然素材を組み合わせ、一人ひとりの体質に合わせた処方が可能なため、西洋医学と併用することで、より効果的な治療につながります。

講演では、実際の診療で使用された事例を紹介しながら、漢方薬の効果や西洋医学との使い分けなどについて解説しました。

【講演】「地域との繋がりを重視した社会的処方」 講師:内藤 美智子准教授(プライマリ・地域医療ヘルスケアセンター)

「地域との繋がりを重視した社会的処方」と題した講演では、コロナ禍に久留米市保健所長も務めた経験を持つプライマリ・地域医療ヘルスケアセンターの内藤美智子准教授が、プライマリケアの重要性や、そこで行われる「社会的処方」などについて解説しました。

プライマリケアとは、病気の予防や早期発見、日常的な健康管理を含む「地域に根ざした包括的な医療」のことです。「社会的処方」は、医療だけでなく、患者さんの生活背景や社会的なつながりを考慮し、地域資源を活用して支援を行うアプローチで、近年注目されています。例えば、高齢の独居患者さんが医療機関を受診した際、単に薬を処方するのではなく、地域の介護サービスやボランティア活動を紹介し、生活の質を向上させる支援を行うことも、プライマリケアの大切な役割です。

内藤准教授の所属するプライマリ・地域医療ヘルスケアセンターでは、SVS(Social Vital Sign※)を活用し、入院時の問診で患者さんを取り巻く社会背景や環境などを聞き取り、ご家族や医療スタッフでの話し合いにより、ゴール設定を行い、退院時も患者さんの希望を尊重しながら、その後の医療機関に繋げます。また、退院後も社会的処方も含めて考え患者さんに寄り添いながら一緒に伴走(支援)することを実践しており、単に病気の治療を行うだけでなく、患者さんの生活全体を支える包括的な医療を提供しています。

※Social Vital Sign(ソーシャルバイタルサイン):患者さんの健康状態を評価する際に、医療的な指標(バイタルサイン)だけでなく、社会的な要因にも着目する考え方。具体的には、経済状況、住環境、家族や地域とのつながり、職業や教育の背景など、健康に影響を与える社会的要素を指し、近年、医療現場では、病気の診断や治療だけではなく、患者さんの生活環境や社会的な支援の必要性を考慮することが重要視されている。

日本では高齢者の社会的孤立が健康リスクの一因となっており、これを防ぐために地域とのつながりを持たせる社会的処方の役割が注目されています。講演では、実際に海外で行われている美術や演劇鑑賞、サーフィン、ローラースケート、ダンスの運動などを取り入れた処方箋について紹介されました。こうした活動を通じて、医療だけでなく、地域社会との結びつきを深めることで、健康を支える取り組みが進められています。

また、プライマリケアを支える存在として、医療ソーシャルワーカーなどの「リンクワーカー」の役割にも言及されました。リンクワーカーは、患者さんが地域の活動や支援につながるよう調整を行い、医療と社会資源を橋渡しする重要な役割を担っています。

講演の最後には、「人と人、人とまちがつながることで、地域全体が元気になる。それぞれができることを、みんなで考えていきましょう」と呼びかけ、医療と地域が連携し、社会全体で健康を支える「つながりの処方」の重要性が強調されました。

講演終了後 『未来を考えてみませんか?』 ~私の想いを大切にするために~ 看護部・リソースナース会

講演後には、看護部・リソースナース会によるセッションが行われました。

リソースナースとは、特定の分野で高度な知識と技術を持ち、患者さんやご家族に寄り添いながら質の高いケアを提供する認定看護師です。医療現場で発生するさまざまな問題に対し、専門的な知識や技術を活かして解決を目指す役割を担っています。

久留米大学医療センターでは、「リソースナース会」を組織し、看護の質向上を目的とした勉強会の開催や、院内外での支援活動を行っています。地域の方々にも看護の専門的な知識や技術を活用していただけるよう、幅広く活動を展開しています。

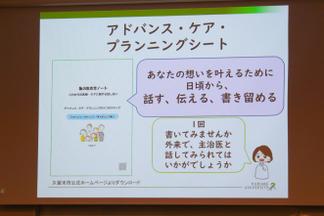

今回のセッションでは、がん化学療法看護認定看護師の資格を持つ田代 明美氏が登壇しました。自身の母親の看取りを経験したエピソードを交えながら、患者本人が将来受けたい医療やケアについて、家族や医療者と事前に話し合い、希望を明確にしておく「人生会議(アドバンス・ケア・プランニング:ACP)」の重要性について語りました。ACPは国を挙げて推進されている取り組みでもあり、患者さんやご家族にとって大切なプロセスとなります。

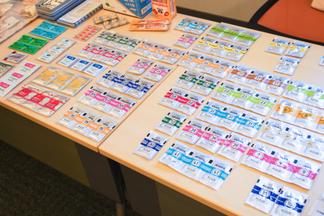

人生の最期にどう在りたいかをカードを使って自然な形で表現する「もしバナゲーム」で思いを確認していたことで、母親の思いを家族で一緒に考え医師に伝えることができたことや、病気などにより自分の考えや気持ちを伝えられなくなった場合の希望のまとめ方として目標・希望・想いについて整理する「アドバンス・ケア・プランニングシート」などが紹介されました。

講座の最後には、会の代表者でもある原﨑 礼子 看護部長が参加者への謝辞を述べ、閉会となりました。久留米大学医療センターは、今後も地域の皆さまの健康促進と医療知識の普及に努め、より良い医療を提供してまいります。