学生生活・就職のTOPICS 久留米市三潴町「赤ちゃんふれあい体験学習」を医学研究科の学生が支援

久留米市三潴町では、命の大切さや育児への理解を深めることを目的に、1997年より三潴中学校の3年生を対象に「赤ちゃんふれあい体験学習」を実施しています。本学の医学部看護学科の母性看護学領域では、2002年からこの学習支援活動に参加しており、2016年度より大学院医学研究科助産学分野の大学院生も加わり活動をしてきました。本年度は教員と大学院生に看護学科生が加わり、派遣講師として講話や健康教育を行いました。

当日は、三潴中学校3年生185名が参加。第一部では、加藤陽子准教授による講演「いのちの大切さ~お腹の中、生まれてから1年間の赤ちゃんの成長・発達~」が行われました。講演では、胎児が少しずつ成長していく様子を三次元超音波画像で示し、実際の赤ちゃんの心音を聴く体験もあり、多くの生徒が感動した様子でした。加藤准教授は、「成長とは体重や身長のように数字で測れる変化、発達とは心や知能、体の動きなど数字では測れない変化です」とわかりやすく説明し、「赤ちゃんの成長と発達を通して『いのちの大切さ』を実感してほしい」と語りかけました。

第二部では、大学院生と看護学科生の9名が「自分も相手も大切に」をテーマに健康教育を実施しました。最初の話題は「思春期の身体と心の変化」について。「にきび」「身長の悩み」「恋愛や友人関係への不安」など、思春期に誰もが抱える悩みについて等身大の視点から語られ、「成長には個人差があり、自分のペースを大切にしてほしい」とのメッセージが伝えられました。

続いて行われたのは、デートDVをテーマにしたロールプレイ。カップル同士のLINEでのやりとりをきっかけに、相手に対する無視や束縛が関係性に与える影響を描き、その後、女子同士の会話を通して複数の立場からの意見が交差する展開となりました。

ロールプレイの後には、生徒同士で感想を話し合い、意見を共有する時間が設けられました。講師役の学生からは「デートDVには、怒る・束縛する・無視するといった行動も含まれ、誰にでも関わりうる問題である」との解説があり、チェックリストや統計データも紹介されました。

さらに、SNSの使い方とネットリテラシーについてもロールプレイを交えて実演。SNSで知り合った相手に写真を送信する事例を通して、ネット上に潜む危険や個人情報の取り扱いについての注意点が丁寧に説明され、「SNSは便利なツールだが、使い方を誤ると自分や相手を傷つけることにもつながる」という大切なメッセージが伝えられました。

最後に、生徒代表から「赤ちゃんの心音を聞いて、小さな命が一生懸命に生きていることに感動した。自分の命も大切にしたい。デートDVという言葉は知っていたが、内容を詳しく知ることができた。今回の話は自分にも関係のあることだと感じた。将来スマートフォンを持ったときには、正しい使い方を心がけたい」と感謝の言葉が述べられました。

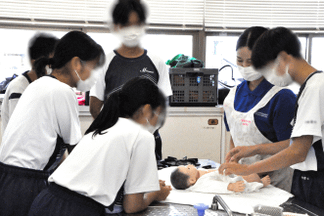

なお、当初2日目に予定されていた「沐浴体験」と「赤ちゃんとのふれあい体験」は、新型コロナウイルス感染拡大の影響で一度は中止となりましたが、その後、三潴町や中学校からの要望を受け、再実施されることになりました。9月4日には、赤ちゃんの人形を用いた「沐浴体験」を改めて行いました。

体験では、首を支える手の位置やお湯の温度、洗い方などを実践的に学び、生徒からは「いつまで沐浴をするのか」「毎日お風呂に入れないといけないのか」といった質問が出されました。また、「赤ちゃんは思ったより重かった」「緊張して腕が疲れた」「場所によって洗い方を変えないといけないと知った」といった感想も寄せられました。一度は中止となったプログラムを実現できたことは、生徒たちにとって貴重な学びの機会となりました。

久留米大学では今後も、専門性を活かした地域との連携を通じて、次世代育成と命の教育に貢献していきます。