大学案内建学精神・基本理念・大学校歌

建学の精神

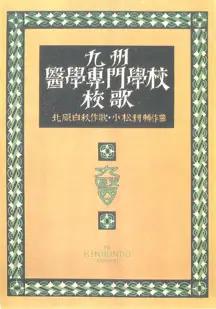

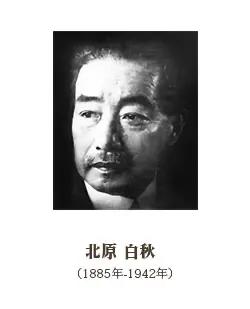

1930年に制定された、本学の前身である九州医学専門学校の北原白秋作詞の校歌には「国手(こくしゅ)の矜持(ほこり)は常に仁(じん)なり」と謳われています。校歌(北原白秋作詞)のこの一節を建学の精神として定め、それぞれの分野における優れた実践的人材(国手)の育成に努めています。

大学の原点、それは“建学の精神”にあります。

その言葉には、創設時の熱い想いが溢れ、現在の教育・研究の指針にもなります。

久留米大学の前身、九州医学専門学校は、当時不足していた医療分野での実践的人物の育英という地域ニーズに応えて1928年に設立されました。伊東祐彦校長は、第1回の講義で次のことを述べています。

伊東祐彦校長 第1回講義 - 久留米大学50年史より

「諸君が将来医者になって、余暇に山登りをしたとする。途中の一軒家に病いに苦しむ老婆の姿がある。君ならどうする。その時、そしらぬ顔してゆくか、専門が違うとか、診断の器具がないからと、逃げるか」

「それでは医者ではない。聴診器がなくとも、薬がなくとも、手があり、目があり、口があるじゃないか、そばに行って少しでもその苦痛を和らげるのが本当の医者だ」

この話は医師を目指す学生の胸に深く刻まれ、本学の建学の精神の土台となりました。

基本理念

久留米大学の基本理念

真理と正義を探求し、人間愛と人間尊重を希求して、

高い理想をもった人間性豊かな実践的人材の育成を

目指すとともに、地域文化に光を与え、その輝きを

世界に伝え、人類の平和に貢献することを使命とする。

ビジョン(大学の将来像)

大学校歌

久留米大学校歌は、昭和29年(1954年)11月1日、久留米市公会堂において発表されました。

本校歌は、本学卒業の医師にして詩人である、丸山豊作詞、日本を代表する作曲家、團伊玖磨作曲による作品です。

久留米大学校歌

- 作詞

- 丸山 豊

- 作曲

- 團伊玖磨

- 編曲

- 本間四郎

-

一.

緑は波うち南の光ははずむ

豊かな筑紫野われらが修学のふるさと

われらの希望 その若さ その純潔

ここに集うて大空つねに紺碧

光輝ある久留米大学

おお久留米大学 -

二.

緑は波うち南の光ははずむ

大河は悠々われらが修学のふるさと

われらの知性 その深さ その充溢

ここに集うて大空つねに紺碧

歴史ある久留米大学

おお久留米大学 -

三.

緑は波うち南の光ははずむ

真理の殿堂われらが修学のふるさと

われらの正義 その強さ その情熱

ここに集うて大空つねに紺碧

未来ある久留米大学

おお久留米大学

再生し校歌をお聞きください